省エネと快適さを両立!高気密・高断熱住宅の建築ガイド

はじめに:省エネと快適性、高気密・高断熱住宅での実現

現代の住宅建築では、エネルギー効率の高さと居住者の快適性をどのように両立させるかが重要な課題となっています。

特に、若い夫婦などの予算に限りのある世帯にとって、初期投資と維持費のバランスを考慮した住宅選びは必須です。この点で、高気密・高断熱住宅は大きなメリットを提供します。

高気密・高断熱の技術は、外気の影響を最小限に抑え、室内の温度変化を穏やかにします。これにより、冷暖房のエネルギー消費を大幅に削減し、経済的なメリットだけでなく、一年中快適な居住空間を保つことが可能です。さらに、外部からの騒音を遮断する効果もあり、都市部や騒がしい地域でも静かな室内環境を維持できます。

この記事では、高気密・高断熱住宅がいかにして省エネと居住者の快適性を高めるかを掘り下げていきます。次世代の住宅としての役割と、若い世代にとっての利点を、具体的なデータと共に解説していきましょう。

コストと性能のバランス:高気密・高断熱住宅の設計のポイント

高気密・高断熱住宅を設計する際、コストと性能のバランスは極めて重要です。

予算に限りがある若い夫婦にとって、コストを抑えつつも長期にわたり快適に暮らせる家を建てることは大きな課題となります。高気密・高断熱住宅の設計では、以下のポイントに注目することが重要です。

断熱材の選定

断熱材は、その種類や厚さによって価格が大きく異なります。コストパフォーマンスに優れた材料を選ぶことで、初期投資を抑えつつ、断熱性能を確保することが可能です。

窓とドアの選択

窓やドアは外部環境からの熱の出入りを左右する重要な要素です。二重窓や高断熱のドアを選ぶことで、エネルギーロスを最小限に抑えることができます。

設計の工夫

南向きの窓を多く設けることで自然光を取り入れ、暖房費を削減するなど、設計段階での工夫が長期的なコスト削減につながります。

高気密・高断熱住宅の設計は、これらの要素をバランス良く組み合わせることで、コストを抑えつつも長期的に快適な住環境を実現できるのです。次章では、快適な住環境を実現する高気密技術について詳しく見ていきます。

快適な住環境を実現する高気密技術

現代住宅における高気密技術は、住む人の快適性を格段に向上させる重要な要素です。この技術により、家の内部と外部との空気の流れをコントロールし、室内環境を一定に保つことが可能になります。高気密住宅では、以下のような技術的なアプローチが取り入れられています。

気密シートの使用

建物の隙間を封じる気密シートは、外気の侵入を防ぎ、室内の温度や湿度を安定させる役割を担います。これにより、エアコンなどの空調設備の効率が向上し、エネルギー消費を抑えることができます。

高性能窓の設置

三重ガラスや特殊コーティングされた窓は、気密性を高めるだけでなく、熱損失を最小限に抑える効果もあります。これにより、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境が維持されます。

換気システムの導入

高気密住宅では、新鮮な空気を効率的に供給しつつ、室内の汚れた空気を排出することが求められます。熱交換型換気システムを使用することで、エネルギーを無駄にすることなく、

常に清潔な空気を室内に保つことができます。

これらの技術を駆使することで、住宅は外部の気候変動に左右されにくく、年中快適な生活空間を提供できます。高気密技術は、省エネルギーだけでなく、生活の質を向上させるための不可欠な選択と言えるでしょう。

高断熱材の選び方とそのメリット

家を建てる際に重要な要素の一つが断熱材の選択です。適切な断熱材を使用することで、冷暖房の効率が大幅に向上し、エネルギーコストの削減にも繋がります。ここでは、高断熱材の選び方とそのメリットについて詳しく解説します。

材料の種類を理解する

高断熱材には、ファイバーグラス、セルロース、発泡スチロール、発泡ウレタンなど多様な材料があります。それぞれの材料は熱伝導率が異なるため、使用する環境や目的に合わせて選ぶことが重要です。

厚さと密度を考慮する

断熱材の厚さと密度は、その断熱性能を大きく左右します。寒冷地では厚みのある材料を選ぶことで、より高い断熱効果を得ることができます。

耐久性と環境配慮をチェックする

断熱材は長期にわたりその性能を維持する必要があります。また、環境に優しい材料を選ぶことは、今日の建築トレンドでもあります。

断熱材の選択は、単に初期コストだけでなく、その後の維持費用や住宅の快適性にも大きく影響します。正しい断熱材を選ぶことで、一年中快適な室内環境を維持し、エネルギーコストを抑えることが可能となります。高断熱材の導入は、長期的な住宅投資としての価値が非常に高いのです。

長期的なコスト削減:高気密・高断熱住宅の経済性

高気密・高断熱住宅の建設は初期コストがかかるものの、その長期的な経済性は非常に高い投資と言えます。ここでは、高気密・高断熱住宅がどのようにして長期的なコスト削減を実現するのかを解説します。

エネルギーコストの削減

高気密・高断熱設計により、冷暖房に必要なエネルギーが大幅に減少します。これにより、電気やガスなどの月々の光熱費が削減され、年間を通じて大きな節約が見込めます。

設備の耐久性向上

室内環境が安定することで、冷暖房機器などの設備にかかる負担が軽減され、設備の寿命が延びます。これにより、修理や交換の頻度が減少し、長期的な維持管理コストが低下します。

再販価値の維持

高気密・高断熱住宅は、将来の市場でも高い評価を受けやすく、再販時の価値が下がりにくいという特性があります。これにより、資産価値を長期にわたって保護することが可能です。

以上の点から、高気密・高断熱住宅は初期投資を超える価値を長期にわたって提供します。エネルギー効率の良い家は、将来的な経済的負担を大きく軽減し、持続可能な生活をサポートする重要な役割を果たします。

実例紹介:高気密・高断熱住宅で快適な生活を送るカップルたち

高気密・高断熱住宅での生活がどのように快適であるか、実際のカップルたちの体験を通じて紹介します。これらの事例から、高気密・高断熱住宅の日常へのポジティブな影響を見ていきましょう。

北海道在住の田中夫妻

寒冷地である北海道において、高断熱・高気密住宅を建てた田中夫妻は、冬でも室内温度が一定で暖かいことに大変満足しています。以前の住宅と比較して、暖房費が大幅に削減され、快適な冬を過ごすことができています。

東京都在住の佐藤夫妻

都市部での騒音や夏の暑さが問題だった佐藤夫妻は、高気密性能により外の騒音をほとんど感じない生活環境に改善され、夏の冷房効率も向上しました。この結果、快適な生活空間となり、生活の質が向上しました。

愛知県在住の木村夫妻

花粉症に悩む木村夫妻は、高気密住宅のおかげで花粉の侵入を大幅に減らすことができました。また、家の清潔さを保ちやすくなり、健康的な生活を送っています。

これらの事例からわかる通り、高気密・高断熱住宅は、多様な気候条件や環境問題に対応しながら、住む人々の生活の質を高める効果があることが明らかです。次章で、これらの住宅がどのようにしてそれを実現しているかを、さらに掘り下げていきます。

まとめ:あなたの理想の家を実現するために

この記事を通じて、高気密・高断熱住宅の多くのメリットをご紹介してきました。省エネルギーと快適な居住空間の確保は、今日の住宅建設において重要な要素です。ここで、あなたが理想の家を建てるために考慮すべき最終的なポイントをまとめます。

総合的な計画

高気密・高断熱住宅の計画は、単に材料を選ぶこと以上のものです。建築家や工務店と密に連携し、地域の気候条件、家族のライフスタイルに合わせた設計を行うことが重要です。

長期的視点の投資

初期費用は高くなるかもしれませんが、長期にわたる運用コストの削減と快適性の向上を見据えることが大切です。エネルギーコストの削減と設備の寿命延長は、その価値をはるかに上回るでしょう。

健康と環境への配慮

高気密・高断熱住宅は、健康的な室内環境を保ちやすく、環境に対する影響も低減します。これにより、持続可能な生活が可能となり、未来の世代への責任も果たせます。

最後に、自分たちの理想とする家を現実のものとするためには、適切な情報と良いパートナー選びが鍵です。この記事があなたの家づくりの一助となり、理想的な住まい選びの参考になれば幸いです。理想を形にして、長く愛される家を実現しましょう。

よくある質問

【GAT(ジーエーティー)】について

- GAT(ジーエーティー)ってどんな会社?

- 仕事で土日のイベントに参加できない。平日でも可能?

【GAT(ジーエーティー)】にお越しいただくお客様の中には、お仕事で土日は都合がつかない方もたくさんいらっしゃいます。

そんな方は、事前にご連絡いただけましたらお客様のご都合の良い日時にご案内をいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

家づくりについて

- 家づくりについて

- 【GAT(ジーエーティー)】の建てる家は、基本的にオーダーメイド住宅ですので、すべてのご要望をヒアリングをさせていただき、お客様の要望・理想を引き出し『ご予算の中』で『ご希望を最大限叶えられるよう』にお客様とともに理想の家をカタチにしていきます。

- 土地も探してもらえるの?

土地につきましても、私たちがお手伝いいたします。注文住宅を検討される約7割の方が、土地がない状態から家づくりの計画をスタートされます。

【GAT(ジーエーティー)】では、数社の地元不動産業者さんと提携し、お客様の細かなご要望に出来る限り近い土地をご提案させていただきます。安心しておまかせください!- すぐに着工ができる?

- 弊社の家づくりは、すべてお施主様と作り上げていく『注文住宅』です。そのため、お客様とプラン設計や資金、土地などのご相談いただく期間をいただけると、ご納得いただく家づくりができます。「今すぐに!」着工とはなりませんが、一生に一度の家づくり少しずつ時間をかけてじっくり造りあげましょう。

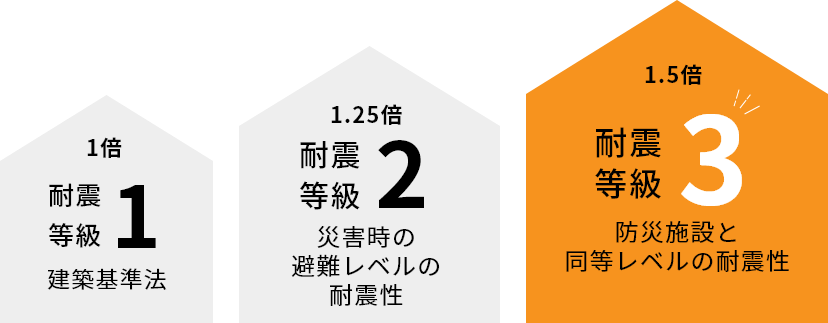

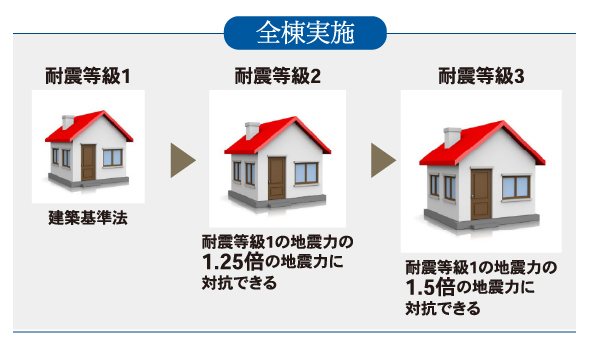

- 耐震等級はどうなっているの?

- 『耐震等級3または3相当』もしくはそれに準ずる耐震性能を標準としています。計算方法につきましては、『許容応力度計算』を採用しています。

※複雑な間取りやデザインによっては耐震等級3を確保できないケースもございます。 - 気密測定は行うの?

- 全棟気密測定を行います。弊社では、お客様が快適な温熱環境で生活できるように断熱性能に併せて『気密性能』は必須と考えております。

- 工期はどれくらいかかるの?

プラン図面・配置図が決まってから、地盤調査を行います。 その結果必要な場合は、地盤改良工事を行います。

その後に建築確認をとり、着工するまでには概ね1ヶ月(耐震等級3を取得する場合は+1ヶ月)

その後工期は4 ~ 5ヶ月程度かかります。- 他社で検討中だけど相談できる?

安心してご相談ください!家づくりは人生で一度きり。より良い決断をするためには他の会社様を含めた第三者の意見はとても大切です。

お客様が安心して家を建てていただけるよう不安なことや気になることなどお気軽にご相談ください。

費用について

- 家づくりにかかる費用のことや住宅ローンなど、お金に関する相談もできる?

もちろん可能です。【GAT(ジーエーティー)】では、建てる前に「予算オーバー」建てた後に「支払いが厳しい」、このような事態にならないように、まずはすべてのお客様に『ライフプランシミュレーション』を行っていただいております。

その後に、資金計画・ローン控除・贈与税・給付金から金融機関のご紹介、住宅ローンの事前審査のお手伝いまでお金に関する不安を解消するためのお手伝いをさせていただきます。- 自己資金はどのくらい必要?

結論からお伝えしますと、自己資金が0円でも実は家を建てることは可能です。金融機関や不動産会社、建築会社にもよりますが全て住宅ローンやつなぎ融資でまかなうという考え方が近年ではとても多くなりました。

金融機関によって、金利はもちろんのこと借り方・返し方・保険の内容・保証・手数料が異なります。

選ばれた銀行・プランによっては、頭金を払った方がいいのか払わない方がいいのかも異なりますので詳しく知りたいという方は、ぜひ一度ご連絡ください。- 見積りは無料でできるの?

お見積りは無料です。弊社ではお客様のご希望がわからない状態でプラン作成やお見積りをお出ししていません。しっかりとご家族の幸せな家づくりになるようお話を伺いお見積りをご提案いたします。

新築・リフォーム・小規模な工事などのお見積りもどうぞお気軽にご相談ください。- 建物本体の工事以外にも、様々な費用がかかるって本当?

建物本体以外にかかる費用としては付帯工事費(建物以外の工事費)や諸経費・その他費用があります。

・付帯工事(地盤調査費・上下水道引き込み工事・外構工事費など)

・諸経費(登記費用・火災保険など) 住宅ローン諸経費(印紙代・つなぎ融資など)

・その他(引越し費用、家具・家電製品の購入費用など)家づくりは建築費だけでなく、その他の必要経費もかかるため 余裕をもった資金計画をおすすめしたおります。

※詳しくは、弊社の「資金セミナー」でもお伝えしております。- 坪単価はいくらなの?

建築業界で頻繁に使われている「坪単価」というものには実は明確な基準がありません。キッチンやお風呂などの設備、各種オプション外構などを含んでお伝えする会社もあればそれらをまったく含まずに伝える会社もあります。

中には、出来る限り施工面積を大きく計算して坪単価を出す住宅会社もあります。

(坪数が大きいほど坪単価が安くなるため)"坪単価が最安の住宅会社で建てたけど総額は坪単価より大きく上回った..." という例もあります。

【GAT(ジーエーティー)】では、坪単価・付帯工事・登記費用住宅ローン諸経費などを含めた、すべての総額で資金計画をご提案いたします。

坪単価は、どこまでの金額を含むか各会社によって大きく違ってきます。どこまでを含んだ坪単価なのか、どんな家が自分達に必要なのかをしっかり確認して比較してみてください。

アフターサポートについて

- 建てた後のアフターサポート期間が知りたい。

家は建てた時からが、ご家族の生活のスタートです。そのため、建てた後のメンテナンスはとても大切です。

弊社では、マイホームを引き渡してから定期点検(無料)を行っております。 第三者機関による定期点検(30年!)最長100年まで延長できる保証制度を完備し、全棟標準としております。また、それ以外でもお客様が気になる箇所などを見つけられましたら無償で点検にお伺いさせていただいております。- 建物の保証はあるの?

- 詳しくは、「保証&アフターサポート」のページよりぜひ充実のアフターサポートをご確認ください。

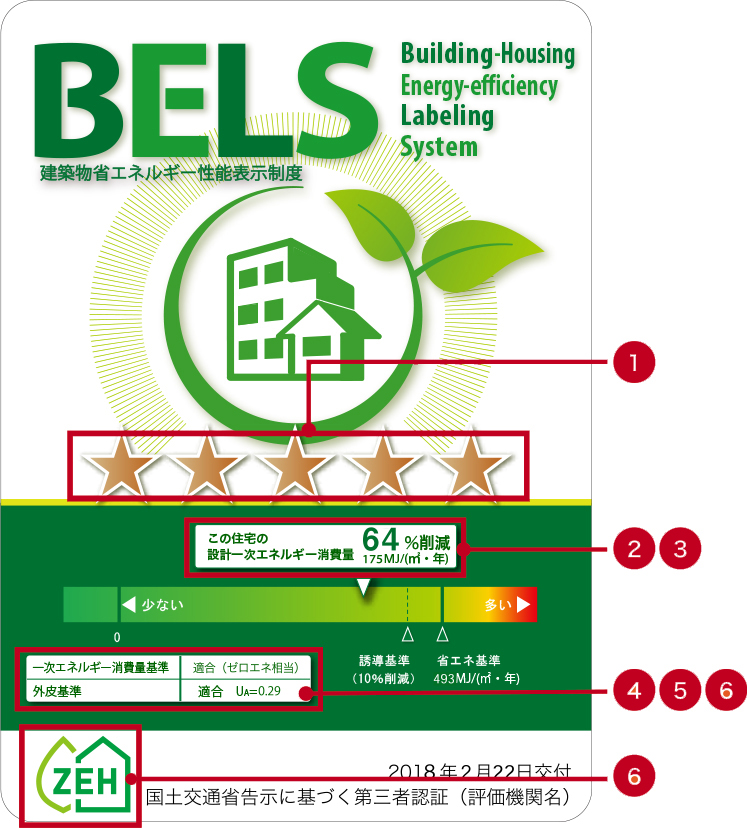

第三者評価機関BELS

GATではお客様が安心して暮らせるよう第三者評価機関を取り入れ、評価認定をいただくことも行っております。

BELS(建築物エネルギー性能表示制度)とは

BELS(ベルス)とは、建築物省エネルギー性能表示制度のことで、新築・既存の建築物において、省エネ性能を第三者評価機関が評価し認定する制度です。

平成28年4月より、対象範囲が住宅に拡充されると共に、建築物省エネ法第7条に基づく建築物の省エネ性能表示のガイドラインにおける第三者認証の1つとして運用が開始されました。

国公認の機関から与えられる省エネ性能表示制度であり、新築だけでなく既存住宅についても評価・表示が可能ですので、建物の省エネ性能、資産価値を示すひとつの指標となります。

※BELS[ベルス]とは Building-Housing Energy-efficiency Labeling System(建築物省エネルギー性能表示制度)の略称です。

評価・表示される性能

BELSは、一次エネルギー消費量の基準値からの削減率や基準への適合可否、性能(BEI)に応じた5段階の★マーク等で表示されます。

評価に用いられる指標及び手法は、外皮性能および一次エネルギー消費量によることを基本とし、その評価方法は省エネ基準によります。

※一次エネルギーとは火力・水力・太陽光など、自然から得られるエネルギーのことを指します。

BELSで評価される性能①外皮性能(性能基準・仕様基準)

②一次エネルギー消費量(性能基準・仕様基準)

※BELSの場合は一次エネルギー消費量は、給湯、暖房、冷房、換気、照明の各設備が消費するエネルギーを合算して計算されています。

※設計・基準一次エネルギー消費量には、家電等その他エネルギー消費量は含まれません。

BELSで表示される性能について

-

-

-

BEIに応じた★マーク

建物の省エネ性能を表示するのが★の数です。BEI値によって5段階で表示されます。

BEIは、「基準一次エネルギー消費量」に対する「設計一次エネルギー消費量」の割合のことで、BEIの値が小さいほど、省エネルギーです。

(下表参照) -

基準からの削減率

削減率=(1-BEI)×100で計算されます。基準より少しでも低ければ十分ですが、ここの数字が高いほど、光熱費にも影響し住みやすい家であることに証明になります。

と言っても住みにくくしてまでこの数値を求めることはお勧めしませんので、こだわりすぎには気をつけましょう。 -

設計一次エネルギー消費量

設計・基準一次エネルギー消費量を表示します。

※家電等その他エネルギー消費量は含まれません。 -

建築物エネルギー消費性能基準への適合可否

一次エネルギー消費量、外皮性能の「建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」)」への適合の可否を記載。

-

UA値またはηAC値

外皮基準においては、住戸部分のUA値またはηAC値を記載することが可能。

-

ZEH、Nearly ZEH、ゼロエネ相当マーク

「ZEHマーク」+「ゼロエネ相当の表示」の住宅が『ZEH住宅』、「ZEH」マークのみ表示の住宅が『Nearly ZEH住宅』と認定されます。

-

BEIに応じた★マーク

①BEIに応じた★マーク

| 星の数 | BEIの値 |

|---|---|

| ★★★★★ | BEI ≦ 0.8 |

| ★★★★ | 0.8 < BEI ≦ 0.85 |

| ★★★(誘導基準) | 0.85 < BEI ≦ 0.9 |

| ★★(省エネ基準) | 0.9 < BEI ≦ 1.0 |

| ★(既存の省エネ基準) | 1.0 < BEI ≦ 1.1 |

外構工事ってなに?詳細について解説します!

【 目次 】

- はじめに:外構工事とは?基本を押さえよう

- 外構工事の基本的なプロセスと期間

- 外構工事の費用:予算を抑えるポイント

- デザインと機能性を兼ね備えた外構のアイディア

- 工務店選びのポイント:外構工事を成功させるために

- 外構工事でよくある問題とその対策

- まとめ:賢い外構工事のためのチェックリスト

1.はじめに:外構工事とは?基本を押さえよう

外構工事とは、住宅や建物の外周に行われる工事のことを指す

これには、門や塀の建設、庭の造園、アプローチや駐車場の舗装などが含まれます。美しい外観を演出するだけでなく、プライバシーの保護や防犯、自然災害からの保護といった機能も果たしています。

外構工事は家全体の印象を左右する重要な要素であり、計画的に進めることが必要

初期の設計段階でプロの業者としっかりと打ち合わせを行い、住む人のライフスタイルや利用シーンを考慮した上で、最適なデザインや素材を選びましょう。また、予算に応じて施工方法や材料を調整することも可能です。

このプロセスには、具体的なニーズに合わせた柔軟性と創造性が求められるため、経験豊富な工務店を選ぶことが重要

適切な工務店を選べば、コストを抑えつつも、長持ちする質の高い外構を実現できるでしょう。

外構工事を通じて、家全体の価値を高めるだけでなく、毎日の生活がより快適で機能的になることを目指しましょう。

2.外構工事の基本的なプロセスと期間

外構工事のプロセスは、計画から完成まで数ステップに分けられる

土地の状態を把握するための現地調査が行われる

この段階で、土壌の質、水はけ、周囲の環境などが評価され、デザインの方向性が決定されます。

デザイン案が作成

住宅所有者との間で何度かの打ち合わせを重ねながら最終的な計画が固まります。ここで、植栽計画や照明の配置、材料の種類などが具体化されます。

計画が承認された後

必要に応じて行政機関への申請を行い、許可を得ます。この手続きは地域によって異なり、計画の規模や特性によって数週間から数ヶ月かかることがあります。

許可が下りたら

いよいよ施工が開始されます。この段階では、土地の造成が行われ、基礎となる構造が築かれます。次いで、石畳の敷設、フェンスや門の設置、植栽の植え込みといった各要素の施工が進められます。

一般的に、外構工事の期間は計画の規模により異なりますが、小規模なものであれば数週間、大規模な改造であれば数ヶ月を要することがあります。計画の精度や材料の供給状況、気象条件などによっても大きく左右されるため、余裕を持ったスケジュール設定が推奨されます。

3.外構工事の費用:予算を抑えるポイント

外構工事の費用は、デザインの複雑さや使用する材料、工事の規模によって大きく変動します。しかし、賢い選択と計画によって、予算を抑えつつ望む結果を得ることは可能です。

コストを抑えるための主要なポイント

シンプルなデザインを選ぶ

複雑な形状や特殊な素材を使用するよりも、シンプルで機能的なデザインを選ぶ方が、材料費や工数を節約できます。

地元の材料を使用する

遠方から高価な材料を取り寄せるよりも、地元で入手できる材料を利用した方が、輸送コストが削減できるためです。また、地元の業者を選ぶことにより、施工費用も抑えられることが多いです。

既存の素材を再利用する

例えば、古い石材を再利用することで、新しい材料を購入するコストを抑えることができます。これにはクリエイティビティが求められますが、個性的でエコな外構にすることが可能です。

最初に詳細な見積もりを取る

予期せぬコストが発生するのを避けるため、計画の初期段階で全体の見積もりをしっかりと立て、余裕を持たせた予算計画を作成しましょう。

工事のタイミングを考える

オフシーズンに工事を行うと、料金が割安になることがあります。工事業者が比較的空いている時期を狙うことで、コスト削減が期待できるかもしれません。

これらのポイントを踏まえることで、外構工事の費用を効率的に抑えつつ、満足のいく結果を得ることができるでしょう。

4.デザインと機能性を兼ね備えた外構のアイディア

外構工事では、家全体の美観を向上させるだけでなく、機能性も考慮することが重要です。ここでは、デザインと機能性を兼ね備えた外構のアイディアをいくつか紹介します。

ナチュラルスタイルの庭

自然石や木材を使用した庭は、美しさと自然の雰囲気を家の周辺にもたらします。植物を上手く配置することで、プライバシーの保護や風の通り道を作ることができます。

モダンなアプローチ

コンクリートや金属素材を用いたシンプルな直線的なデザインは、現代的な家にマッチします。明るい照明を組み合わせることで、夜間でも美しい外観を保つことができます。

マルチファンクショナルデッキ

デッキを設置することで、屋外でのリビングスペースを作り出し、家族や友人との時間を楽しむ場所を提供します。耐候性のある材料を選ぶことで、長期間にわたる耐久性を確保します。

ウォーターフィーチャー

小川や噴水を設けることで、癒しの空間を作り出します。水の音はリラックス効果があり、特に都市部の家庭では、自然からの一時的な逃避を提供します。

エコフレンドリーな選択

雨水を再利用するための設備や、太陽光を活用した照明など、環境に優しい選択を取り入れることで、持続可能な外構を実現します。

これらのアイディアを取り入れることで、デザイン性と実用性を兼ね備えた外構が完成します。外構は家の顔とも言えるため、これらの要素を考慮に入れて計画することが大切です。

5.工務店選びのポイント:外構工事を成功させるために

外構工事を成功させるためには、適切な工務店を選ぶことが非常に重要です。ここでは、信頼できる工務店を選ぶ際の主要なポイントを紹介します。

実績と評判の確認

工務店を選ぶ際は、その実績や過去の計画を確認しましょう。特に、外構工事に関連する実績が豊富であるかどうかがポイントです。また、インターネット上のレビューや評判も参考にすると良いでしょう。

対応の良さ

初めての問い合わせから対応の速さや丁寧さをチェックすることで、その後のコミュニケーションの良さが予想できます。計画中のスムーズなコミュニケーションは、工事の成功に直結します。

コストと透明性

見積もりの詳細について十分な説明を受け、隠れたコストがないか確認しましょう。透明性の高い見積もりを提供する工務店は信頼性が高いと言えます。

アフターサポート

工事が完了した後も、保証期間内のフォローや定期的なメンテナンスサービスが提供されるかどうかは重要な要素です。長期的な関係を築ける工務店を選ぶことが望ましいです。

デザインと提案力

自分の希望をしっかりと理解し、クリエイティブで実用的な提案ができる工務店を選ぶことが大切です。デザインの提案段階でのアイデアの質や独自性もチェックポイントです。

これらのポイントを基に、あなたのニーズに最適な工務店を選ぶことが、理想的な外構工事を実現する鍵となります。慎重に選び、納得のいくパートナーシップを築きましょう。

6.外構工事でよくある問題とその対策

外構工事は家の美観と機能性を大きく左右するものですが、進行中に様々な問題が発生することがあります。ここでは、一般的な問題とその対策方法を解説します。

土地の問題

土地の勾配や土壌の状態が工事に影響を与えることがあります。例えば、土壌が緩い場合は、地盤を固めるための追加工事が必要になることがあります。このような問題には、事前の地質調査と適切な対策計画が必要です。

水はけの悪さ

適切な排水設計がないと、雨水が溜まりやすくなります。これを防ぐためには、工事前に詳細な排水計画を立て、必要に応じて排水路を設置することが重要です。

材料の遅延と品質問題

工事用の材料が予定通りに届かない、または材料の品質が期待に満たない場合があります。これを避けるためには、信頼できるサプライヤーとの良好な関係を築き、材料のサンプル確認を事前に行うことが有効です。

予算超過

工事中に予期せぬ追加費用が発生することがあります。この問題に対処するためには、工事前に詳細な見積もりを取り、予備費を含む予算計画を立てることが必要です。

施工の遅延

気象条件や協力業者のスケジュール問題により、工事が計画通り進まないことがあります。これには、柔軟なスケジュール管理と、予備の時間を計画に含めることが対策として有効です。

これらの一般的な問題に備えて適切な対策を講じることで、外構工事をスムーズに進行させ、期待通りの結果を得ることができます。

7.まとめ:賢い外構工事のためのチェックリスト

外構工事を成功させるためには、事前の準備と適切な計画が不可欠です。以下に、外構工事をスムーズに進めるためのチェックリストを提供します。このリストを活用し、トラブルを避けて効率的な工事を目指しましょう。

事前の地質調査

土地の状態を正確に把握し、必要な対策を計画します。

デザインの決定

ライフスタイルに合ったデザインを選び、機能性と美観を兼ね備えた外構を設計します。

予算計画

全体のコストを見積もり、予備費を含む詳細な予算計画を立てます。

良質な材料の選定

長持ちし、メンテナンスが容易な材料を選び、サプライヤーとの信頼関係を築きます。

信頼できる工務店の選択

実績と評判を基に、適切な工務店を選びます。

法的許可と規制の確認

必要な許可を取得し、地域の規制に準じた計画を確保します。

スケジュール管理

緊急事態にも対応できるよう、柔軟性を持ったスケジュールを計画します。

コミュニケーションの確保

工務店や設計者との定期的なミーティングを設け、進捗状況や問題点を共有します。

このチェックリストを参考に、計画的かつ効率的に外構工事を進めることができれば、トラブルを最小限に抑え、満足のいく結果を得ることが可能です。賢い選択で理想の外構を実現しましょう。

GATの断熱工法

建物の外側に断熱材を設置し、熱の出入りを防ぐ工法です。

この方法では、断熱材を柱と壁の間に入れることで

建物全体を包み込むようにして断熱効果を高めます。

外断熱は快適な住環境を維持し、省エネルギー効果も期待できるため、

多くの住宅で採用されています。

外断熱の2つの工法

- 湿式工法

湿式工法は、軽量で透湿性のある断熱材を使用し、外壁のコンクリートに密着させる方法です。

この工法では、断熱材が建物全体に軽く湿気を通しやすい特性を持つため、建物自体が軽くなり、結露などの問題を防ぎます。 - 乾式工法

乾式工法は、支持金具を使用して外装材を固定し、外壁と断熱材の間に水蒸気の通り道を設ける方法です。

これにより、水蒸気が断熱材に直接触れることを防ぎ、断熱材の劣化を防ぐ効果があります。

使用される断熱材

繊維系断熱材には、グラスウール、セルロースファイバー、ロックウールなどがあります。

グラスウールガラスを細かい繊維状に加工したもので、断熱効果が高く、火に強い特性があります。

セルロースファイバーパルプや古紙を主原料とし、環境に優しい素材です。ロックウールは玄武岩や高炉スラグを主原料とし、高い耐火性と断熱性を持っています。

発泡プラスチック系断熱材には、ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォームなどがあります。

ウレタンフォームクッションやスポンジに使われる素材で、柔軟性と断熱性が特徴です。ポリエチレンフォームは湿気に強く、耐久性があります。

ポリスチレンフォーム樹脂や発泡剤、難燃剤から作られ、軽量で高い断熱性能を持ちます。フェノールフォームはフェノール樹脂を主原料とし、発泡剤や硬化剤を混ぜて作られており、優れた断熱性能と耐火性を持っています。

内断熱

建物の内側に断熱材を設置して、

外からの熱の侵入や室内の熱の逃げを防ぐ工法です。

この方法は、外気温の変動から室内を守り、

一年中快適な室温を保つことができます。

特にリフォームや改修が必要な既存の建物に適しており、

施工も比較的簡単です。

内断熱の2つの工法

- 充填工法

充填工法では、壁や床、天井の空洞に断熱材を詰め込みます。使用される主な断熱材には、グラスウールやロックウールなどの繊維系断熱材があります。

これらの材料は柔軟性が高く、空間にぴったりとフィットしやすいため、断熱層を均一に形成することができます。充填工法は、特に断熱層の厚みを調整しやすいという利点があり、必要に応じて断熱性能をカスタマイズできます。 - 吹き込み工法

吹き込み工法は、専用の機械を使って断熱材を壁内や屋根裏に吹き込む技術です。この方法でよく使用される断熱材には、セルロースファイバーや発泡ウレタンがあります。

吹き込み工法は、隙間なく断熱材を充填できるため、非常に高い気密性を実現します。また、細かい隙間もしっかりと埋めることが可能なため、既存の建物のリフォームに最適です。

使用される断熱材

繊維系断熱材には、グラスウールやロックウールが含まれます。

グラスウール優れた断熱性と防音性で広く利用され、取り扱いの容易さも魅力の一つです。

ロックウール耐火性に非常に優れており、火災のリスクが懸念される場所での使用に適しています。

発泡プラスチック系断熱材には、発泡ウレタンとポリスチレンフォームが主に使用されます。

発泡ウレタン高い断熱性と気密性を持ち、施工が複雑な箇所にも柔軟に対応できるため、効率的な断熱が期待できます。

ポリスチレンフォームその軽量性と耐久性に優れ、特に湿度が高い環境でも性能を維持することができるため、多湿な地域でも安心して使用できます。

外断熱と内断熱の違い

| 断熱方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 外断熱 | ・建物全体を覆うので気密性が高い ・防湿性に優れ、結露ができにくい ・柱の部材が保護される ・建物の劣化を抑え、寿命を延ばせる ・省エネにつながる |

・大がかりな工事となるため、費用がかさむ ・工事によって建物の幅が広がるので敷地に余裕が必要 ・発泡素材の場合はシロアリ対策も必要 ・気密性が高いので、換気をどのように行うかを考える必要がある ・断熱材の上に外壁を置くので、耐震性に懸念がある |

| 内断熱 | ・外断熱と比べて工事費が抑えられる ・ほとんどの断熱材を使えるので、コストダウンを図れる ・短時間のエアコン使用でも適温に保てるので、電気代を節約できる ・外壁に影響が出ないので、住宅のデザイン性が損なわれない ・多くの施工会社があり、技術面が確立されている |

・湿気がたまりやすい ・断熱材がない部分では熱損失が生まれる ・結露が起きやすい ・配線や配管の場所を変更するのが難しい ・部材を傷めやすい |

水道管の凍結防止ヒーターの電気代について

寒冷地では水道管の凍結防止ヒーターが必要ですが、

その電気代はどのくらいかかるのでしょうか?

- 電気消費量の計算

一般的な凍結防止ヒーターは1メートルあたり13Wの電力を消費します。寒冷地では、効率的に凍結を防ぐために、水道管に対して1.5倍から2倍の長さのヒーターを巻くことが推奨されます。

例えば、水道管が2メートルの場合、ヒーターは最低でも3メートル必要となり、39Wの電力を消費します。 - 家庭全体の電気代

家庭内には通常、10か所ほどの凍結防止ヒーターが設置されます。これにより、総消費電力は390Wに達します。

この消費量はエアコンの使用量とほぼ同等で、シーズン中(11月から4月の6か月間)にわたって使用する場合、電気代は約4万円に達することになります。

長期的な視点

GATでは、住宅は長期にわたり使用するものであり、

品質と実用性が重要だと考えています。

たとえ古くなった家でも、優れたデザインと機能を持つ住宅は長く愛される住まいになると考えます。

こうした住宅は、次世代にも引き継がれ、持続可能な住まいとして価値を保ち続けます。

凍結防止ヒーターの電気代は確かに高額ですが、長期的に見れば、その投資は住まいの快適さと安全性を確保するために必要なものであるといえます。

お施主様とともに、永続的で価値ある住宅を目指すことが、持続可能な未来に貢献すると考えています。【GATの断熱工法】冬場の特徴

内断熱の凍結防止方法

通常の内断熱工法では床下の給水・給湯管へは「凍結防止ヒーター」を配管に巻き付けて冬季間凍結を防止します。

しかし、意外と電気代がかかるので一般のご家庭では思わぬ出費となることが岩手県では懸念されています。

また、一般の住宅では凍結期間以外はヒーターをコンセントから外したり高価ですが温度センサー付きのヒーターを使用したりして対策をしています。 この場合の弊害もありヒーターをコンセントから抜いた場合にそれを忘れてしまい、凍結被害にあうケースも毎年聞かされています。

GATの外断熱による効果

GATでは完全外断熱あり、床下も小屋裏も室内と同温、同湿である為、この心配は一切ありません、(ヒーターを巻きません)ですので、極寒時、酷暑時に床下点検口や小屋裏点検口を開けて内部に入ってもヒートショックは感じられません。

人が快適で住宅も快適な環境を永年その性能を維持するためにGATは外部としっかり気密ラインを明確にして気密をとり、虫一匹と入ることを許さない完全外断熱工法を確立しております。

なぜ?私たちはローンが組めないの?!

「 なぜ?私たちはローンが組めないの?! 」

「 私たちは住宅ローンが組めるのでしょうか? 」

最近このようなご相談が増えてきました。

残念ながら、様々な原因で住宅ローンが組めず、家づくりを諦めてしまっている方が非常に多いです。

実は、住宅ローンが組めない方には以下の原因が考えられます。

その原因に対する解決策がGATにはあります!

住宅ローンが組めない10の原因

年収が300万円以下

住宅ローンを組む上で一番最初に重要視されるのが「年収」です。しかし、年収が300万円以下の方は住宅ローンが組めないのでしょうか?

そんな事は決してありません。

返済比率やローンの組み方によっては可能なんです!その方法をGATではご案内いたします!

自己資金が少ない、またはゼロ

住宅ローンを組む際に「自己資金が少ないとダメだ。」「ゼロだったら絶対に住宅ローンなんて組めない!」と思われている方が非常に多いです。

GATでは自己資金は必要ありません。

車のローンの残債がある

車を購入する際の支払いは、ローンを組む割合が6割以上と言われていて、返済期間も平均で3年~5年が多いようです。

住宅ローンを組む際に車のローンの残債があると組めない可能性が高くなりますが、返済比率等を考慮することで住宅ローンが組めます!

サラ金、キャッシング、リボ払いの残債がある

サラ金やキャッシングの利用者人口は1200万人とも言われ、実に国民の1/10にもなります。

利用者の年齢も30代40代が多く、家づくりをされる多くの方が該当します。

クレジットカードの支払いが遅れた事がある

買い物の支払いや公共料金の引き落としなど、クレジットカードは様々な場面で使われていますが、銀行口座の残額不足などにより支払いが遅れた事がある場合、住宅ローンは難しくなります。

遅れた場合でもある程度の年数が経っていれば可能な場合もありますので、まずはご相談ください!

債務整理をした事がある

過払い金返還請求の事で、最近テレビやラジオのCMで弁護士事務所などが行っているサービスです。この債務整理をした事がある場合、住宅ローンを組む上で支障をきたす場合があります。

家族の借金を肩代わりしている

家族の借金を肩代わりしている場合、住宅ローンを組むのはなかなか難しいです。

しっかりと整理した後であれば住宅ローンも可能かもしれません!

すでに住宅ローンを組んでいる

中古の一戸建を住宅ローンを組んで購入した後で、「やっぱ新築にすれば良かった...。」と言うケースは少なくありません。

通常の場合、「現在のローンを完済してから」ですが、方法によっては新たな住宅ローンを組む方法もあります。

契約社員の場合

現在は雇用形態に「契約社員」というものがあり、この数も年々増加しています。しかし、このような方は住宅ローンが組めないのでしょうか?

そんな事はありません。まずは弊社までご相談ください!

自営業を営んでいる

自営業の方の場合、開業年数や売り上げなどに関係なく、住宅ローンを組むのが大変難しいのが通例です。

GATでは自営業を営んでいる方でも住宅ローンを組む方法を考え提案します。

この中に当てはまる人は家づくりを諦めなければならないのでしょうか?

そんな事はありません、GATでは方法があります!

もし、「私は住宅ローンが組めるのかな...?」と思われる方はぜひ当社にお問い合わせ下さい。

【先着3棟限定!】SUMMERキャンペーン開催!

ご応募いただいた皆様、ありがとうございました!

今後もみなさまが楽しめ、お喜びいただけるようなイベントを開催いたします!

-

住宅ローン1年分をGATが負担します!

(最大 8 万円× 12 ヶ月)『省エネ』で『快適』なおうちづくり。

あなたの夢を責任もって叶える高性能・高断熱な省エネ住宅をご提供している株式会社GATです!!この夏、皆様へ特別なキャンペーンをお知らせします。

先着3棟限定!!お申込みお待ちしております。

ポイントは

『 快適性 』と『 光熱費削減 』

おおげさかもしれないけど

人生変わります!!!

今回のSUMMERキャンペーンはこんな方におすすめです

- 家づくりをしたいけど、何から始めればいいかわからない方

- とにかく、夏涼しい・冬暖かい家づくりがしたい方

- 建築資材が高騰する中でお得におうちが欲しい方

- 月々の電気代が気になる方

GAT オリジナル断熱工法

GAT は住み心地の良い家を探求して20 年以上外断熱工法にて家づくりをしてきました。

断熱性能の向上を初め、結露の防止・光熱費削減・快適な室内環境など様々なメリットが含まれているGAT オリジナル断熱を知ってください。

夏は涼しく・冬は暖かい家づくりのサポートを責任を持ってご提案させていただきます。

お客様の声

-

『 ① 快適性 』

年中快適に過ごしています。結露も出ず、カビの心配もなくなりました。静音性も高いので夜も安心して眠れるようになりました。 -

『 ② 光熱費削減 』

以前の家では夏・冬と光熱費に悩んでおりましたが、GAT さんの住宅に建て替えたところ、以前の1/3の電気代になりました。

お申し込みについて

| お申込み期間 | 2024年8月18日(日)まで |

|---|---|

| ご予約方法 | フォーム もしくは お電話 にて承ります! |

| 担当 | 石川 明博 |

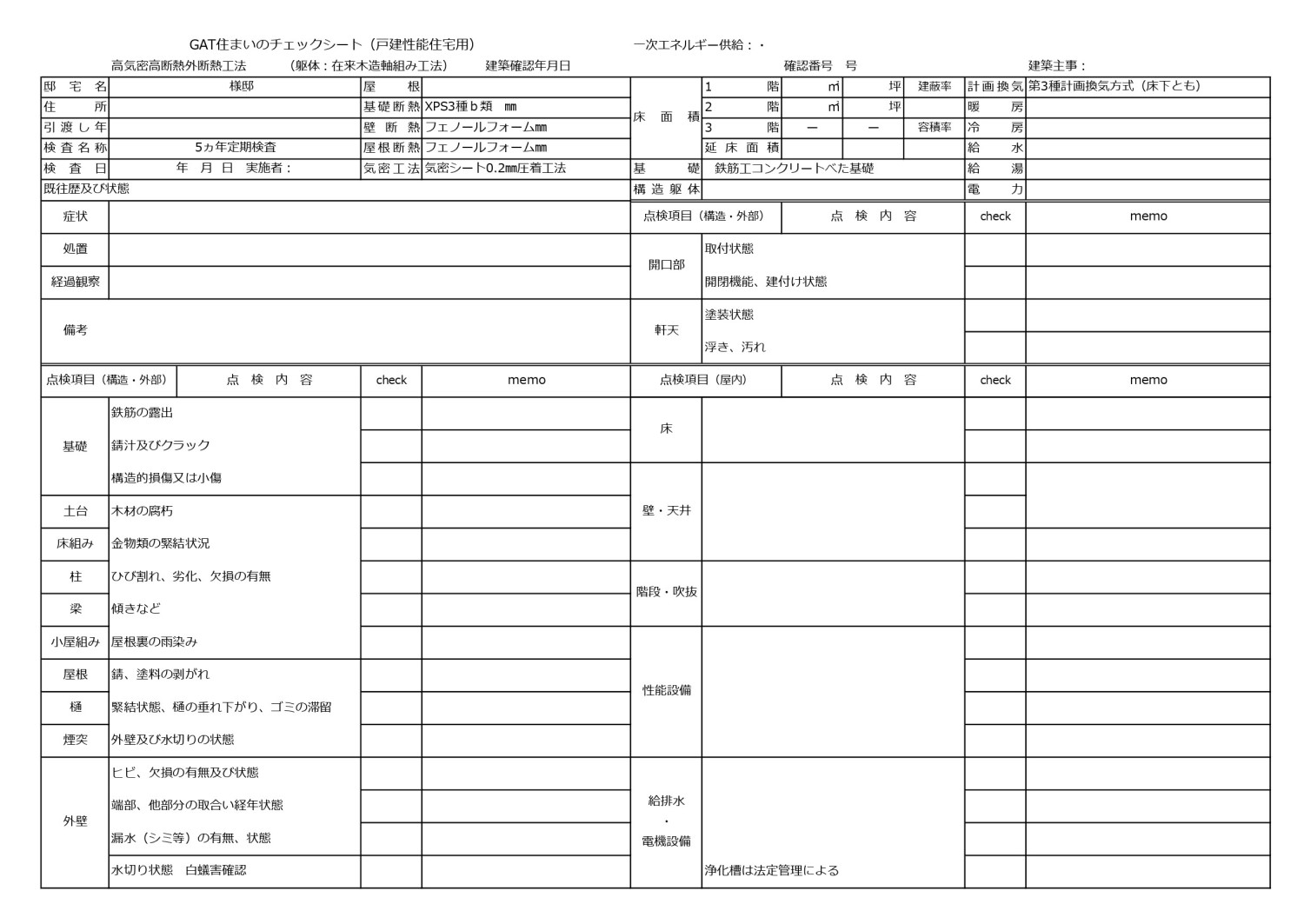

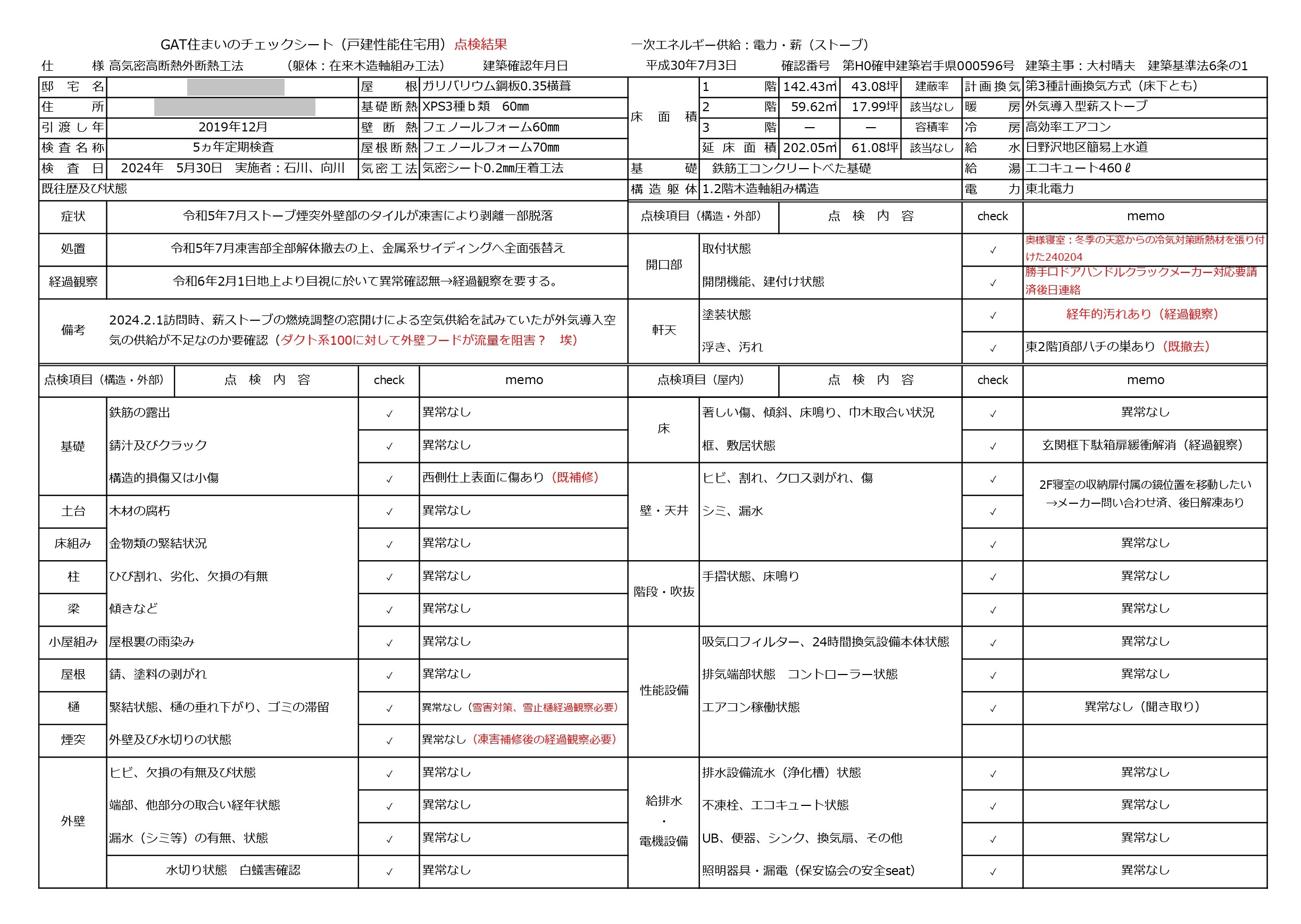

久慈市N様邸 5ヶ年定期検査結果

- ストーブの吸気口を清掃できるようにシーリングをカットしました。この部分のメンテナンスは必須ですので着脱できるようにしました。シーズン中に時々、掃除をしてストーブの燃焼加減を見てください!

- おかげさまで問題なく使ってます。 吸気口の詰まりは見落としてました。そういえば火をつける時に以前より煙が漏れるような気がします。 ありがとうございました。

検査内容

-

南東全景

撮影部位:南東全景

撮影部位:南東全景

撮影状況:現況異常なし -

北東全景

撮影部位:北東全景

撮影部位:北東全景

撮影状況:現況異常なし -

南西全景

撮影部位:南西全景

撮影部位:南西全景

撮影状況:現況異常なし -

北西全景

撮影部位:北西全景

撮影部位:北西全景

撮影状況:現況異常なし -

給湯器設置部位

撮影部位:給湯器設置部位

撮影部位:給湯器設置部位

撮影状況:現況異常なし -

床下点検口出入口

撮影部位:床下点検口出入口

撮影部位:床下点検口出入口

撮影状況:点検前 -

床下内部

撮影部位:床下内部

撮影部位:床下内部

撮影状況:現況異常なし -

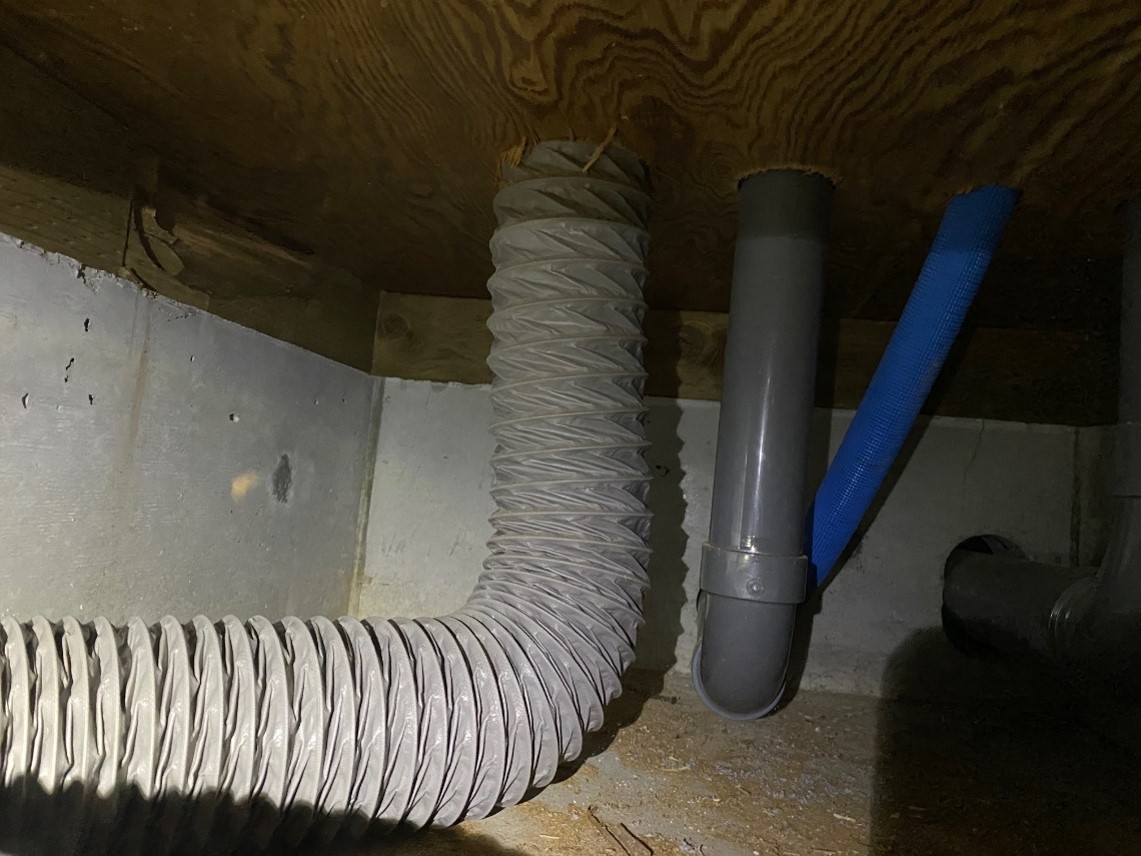

換気ダクト、給排水設備管

撮影部位:換気ダクト、給排水設備管

撮影部位:換気ダクト、給排水設備管

撮影状況:現況異常なし -

給排水設備管

撮影部位:給排水設備管

撮影部位:給排水設備管

撮影状況:現況異常なし -

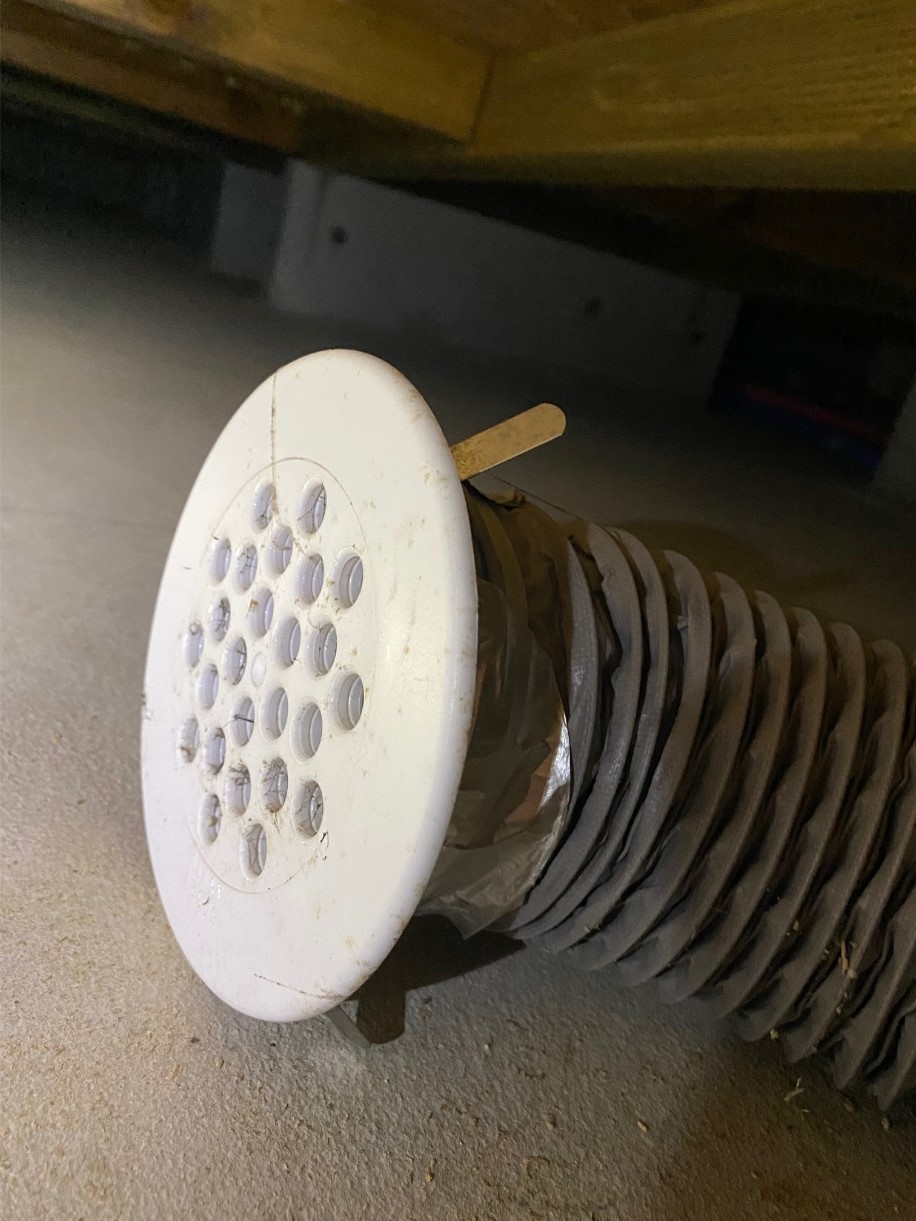

集中換気システム(床下排気端部)

撮影部位:集中換気システム(床下排気端部)

撮影部位:集中換気システム(床下排気端部)

撮影状況:現況異常なし

スモークテスタにて正常確認 -

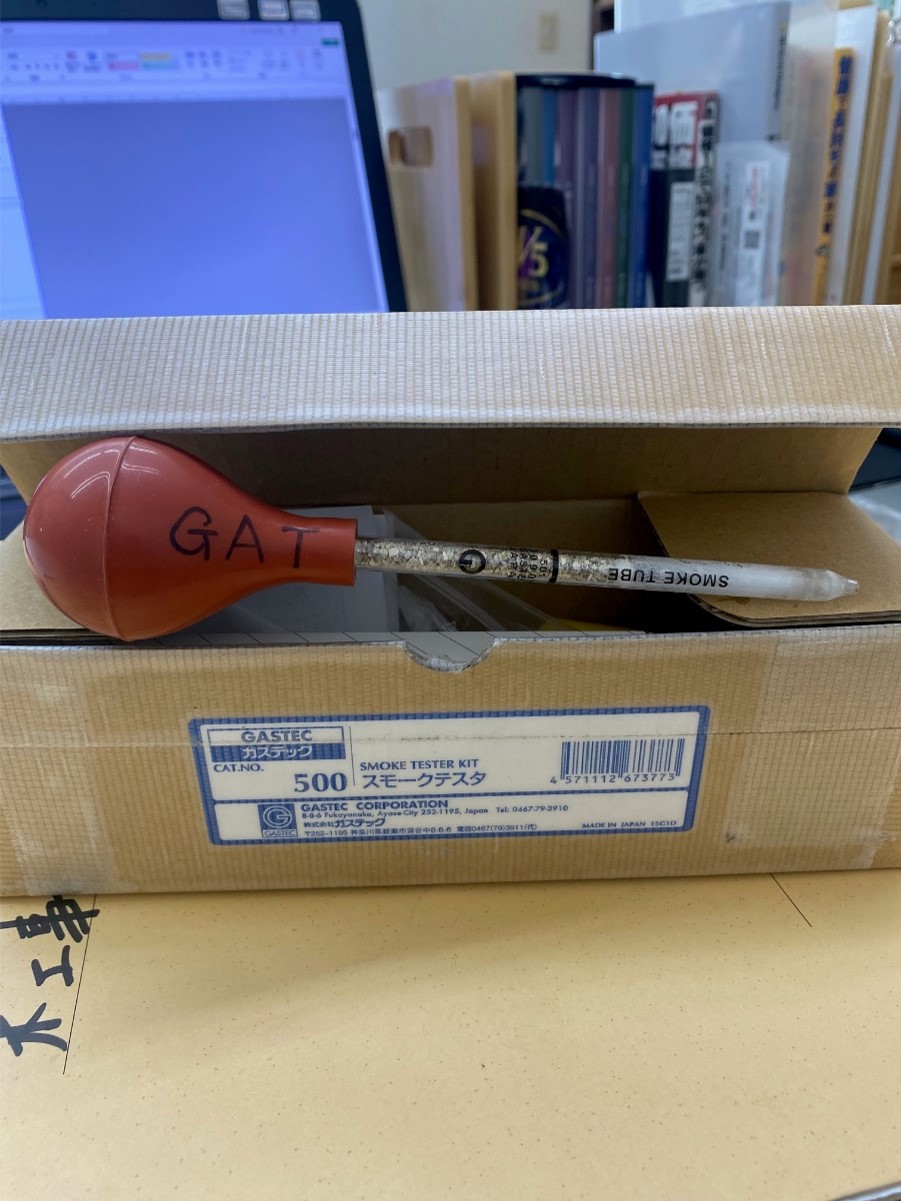

スモークテスタ

撮影部位:スモークテスタ

撮影部位:スモークテスタ

撮影状況:スモークテスタ本体 -

薪ストーブ外気導入ダクト

撮影部位:薪ストーブ外気導入ダクト

撮影部位:薪ストーブ外気導入ダクト

撮影状況:異常なし -

薪ストーブ外気導入壁面フード

撮影部位:薪ストーブ外気導入壁面フード

撮影部位:薪ストーブ外気導入壁面フード

撮影状況:埃付着しているがシールしているため

掃除が困難(要打合せ~対策) -

煙突

撮影部位:煙突

撮影部位:煙突

撮影状況:全景 雨仕舞、凍害、異常なし -

煙突

撮影部位:煙突

撮影部位:煙突

撮影状況:雪割棟取合い、異常なし -

本間屋根

撮影部位:本間屋根

撮影部位:本間屋根

撮影状況:雪止とも異常なし -

下屋屋根 雨樋

撮影部位:下屋屋根 雨樋

撮影部位:下屋屋根 雨樋

撮影状況:苔等の付着確認 -

勝手口ドアグレモンハンドル

撮影部位:勝手口ドアグレモンハンドル

撮影部位:勝手口ドアグレモンハンドル

撮影状況:PVCハンドルの割れ(内外共)

家づくりでやってはいけない11のこと

11.坪単価でしっておくべき5つのポイント

家の価格の高低を判断するための基準として

『坪単価』があります。

実際、多くの方から坪単価についてご質問をいただきますし、それをもとに価格の高低を判断されている方も多くいらっしゃるでしょう。

しかし、事実を申し上げるならば、坪単価というものはほぼ当てになりません。

ですから、今回はその理由についてお伝えしていきたいと思います。

坪単価は、以下の5つの項目によって大きく異なってきます。

つまり今からお話しさせていただく5つの項目がどのようになっているのかで、安くもなれば高くもなるということなんですよね。

では早速、具体的にお伝えしていきましょう。

坪単価に違いを生じさせる1つ目の要因

『家の形状の違い』です。

坪単価というものは、建てる家の形状に大きく左右されます。

例えば、延床面積が同じだったとしても、1階が広く2階が小さい家と、1階と2階が同じ広さの家(総二階の家)では全く坪単価が違ってきますし、ましてや平屋ともなれば坪単価はグンとアップすることになります。

ですから、あなたが建てたいと願う家がどんな家なのかを相手に伝えないままで、ただ単に坪単価だけを聞いて判断してしまうと、本当に選ぶべきパートナーを見過ごしてしまうことになりかねないので、その点に注意していただければと思います。

坪単価に違いを生じさせる2つ目の要因

『メーターモジュールと尺モジュールの違い』です。

これは、柱が立つ間隔の差のことです。

メーターモジュールでは、1m間隔で柱が立ちますが、尺モジュールでは、91cm間隔で柱が立ちます。となると、同じ間取りプランを描いたとしても、大きく面積が違ってくるよことになります。

例えば、縦方向に柱9本、横方向に柱9本となるように総二階の間取りプランを描いたとします。

すると、メーターモジュールの場合は、

縦横ともに1m×8区間=8mずつということになり、

各階の面積が、それぞれ8m×8m=64㎡ずつということになります。

これに対し尺モジュールの場合は、

縦横ともに91cm×8区画=7.28mずつということになり

各階の面積が、それぞれ7.28m×7.28m=52.99㎡ずつ

ということになります。

となれば同じ間取りを描いたとしても、

64㎡×2―52.99㎡×2=22.02㎡(6.66坪)

も面積に差が出ることになります。

もちろんメーターモジュールの方が面積が広い分、少しだけ尺モジュールよりも総額が割高にはなるので、その分を考慮した上で価格比較をしてみたいと思います。

●メーターモジュールの家:

128㎡(38.72坪)・1800万円

●尺モジュールの家:

105.98㎡(32.05坪)・1700万円

あくまで参考例ですが、同じ材料を使った時には、おそらくこの程度の差になるのではないでしょうか?

この場合メーターモジュールの方は、

1800万円÷38.72坪=46.48万円が坪単価ということになります。

そして尺モジュールの方は、

1700万円÷32.05坪=53.04万円

が坪単価ということになります。

結果、53.04万円−46.48万円=6.56万円

もの坪単価の差が、ただモジュールを変えるだけで出てしまうんですよね。

坪単価の安さを前面に打ち出している会社の多くは、メーターモジュールを採用していると思いますが、ただ坪単価が安いだけで、そのものが安いかどうかは微妙なところなので、惑わされないように充分に注意していただければと思います。

これが2つ目の要因です。

坪単価に違いを生じさせる3つ目の要因

『延床面積と総施工面積の違い』です。

延床面積とは家の床面積のことであり、これが図面に記載されている面積です。

総施工面積とは、図面に記載している面積に入っていない部分も含めた面積です。

具体的には、玄関ポーチ(外玄関)やベランダ、吹抜け、ロフト、小屋裏収納、ウッドテラス(中庭)といった部分などを含めた面積です。

通常、見積金額の総額を延床面積で割った数字が『坪単価』だと思っている方が多いと思いますが、実は、全ての住宅会社が、この延床面積を基準に坪単価の説明をしてくれているとは限らず、総施工面積で割った数字で説明してくる会社もあるということを覚えておいてください。

確かに家の工事をする時には、こういった所も全て工事をするわけなので、それなりにコストもかかってきますから、それがおかしいというわけでもないのですが...

しかし、延床面積で割るのと総施工面積で割るのとでは、全く坪単価が違ってきますね。

例えば、延床面積が30坪、玄関ポーチが1坪、ベランダが2坪、吹抜けが4坪、中庭が3坪あったとしましょう。

そうすると総施工面積は40坪ということになります。

家の総額が1800万円だったとしたら、『延床面積』の場合は坪単価60万円なのに対し、『総施工面積』の場合は坪単価45万円ということになり、坪単価の感じ方は全く違ってきますよね。

しかも、これは先程のモジュールの差以上に、坪単価の差が大きく開くことになりますから、この錯覚にも惑わされないように注意していただければと思います。

『この会社は安い!』と思って、いざ図面を描いてもらい見積りが出てくると、予想していたよりも遥かに高い見積りが出て来てビックリした...

なんてことになってしまえば、ただ単に無駄な時間を過ごすことになりかねないですね。

坪単価に違いを生じさせる4つ目の要因

『入口価格と出口価格の違い』です。

簡単に申し上げると、一体どこまでの工事の費用が見積もりの中に含まれているのか?

これが、住宅会社によって全く違うということです。

家を建てるにあたり、付帯的に必要になってくる工事というものがあります。

例えば、仮設トイレや仮設水道、仮設電気に仮設足場といった仮設工事です。

また、地盤調査費用や、各種保証費用、設計費用・建築確認申請・検査費用もそうですし、家の外部の水道工事(屋外給排水衛生工事)や電気外線の引込工事、照明器具やカーテン、浄化槽工事などもこの付帯工事に含まれます。

表向きの坪単価設定が安い会社や、『本体価格』として家の価格を表示している会社などは、こういった工事を含んでいない場合が多く見受けられます。

実は、付帯工事だけでも平均的に150万円ぐらいはかかりますし、住宅会社によっては200万円以上もの費用を設定している会社もあります。

ですから、こういった費用を見落としたままでプランに進んでしまい、見積もりの時に、あまりの金額の開きに驚かないようにするためにも、安すぎるなと直感的に感じる住宅会社には注意していただければと思います。

(見積書の税抜金額を大きな太字で記載し、税込金額を小さい細字で記載している会社もあり、これだけでも百万円以上価格差があるので、これにも注意してください)

坪単価に違いを生じさせる5つ目の要因

『標準工事とオプション工事の違い』です。

前回お伝えしましたが、家の材料は、見た目は全く同じようでもいくつかのグレードが存在しています。

例えば、外壁材の1つであるサイディングをとっても、4~5段階ものグレードが存在します。

そして、最も高いグレードと最も低いグレードを比較してみた場合、驚くことに100万円以上価格が違ってくることがあります。

また、外壁のみならず、もちろん床材にせよ室内ドアにせよ、サッシにせよ玄関ドアにせよ、キッチンにせよお風呂にせよ、材木にせよ、屋根にせよ、すべての材料にグレードが存在するわけなので、これらのグレードを落とすことで、表面的な価格を安く設定出来るというわけです。

ですから、まずはどんな材料を標準的に使っているのか?を建てている家や建てた家を見せてもらいながら説明してもらうことで、プラン作成に入るまでに明確にしておくことをオススメします。

その材料を使うことを前提として、資金計画で導き出した予算の中でプランを描いてもらわないと、後から予算が狂ってしまいますからね。

いかがでしたか?

『家の形状の違い』から始まり、『モジュールの違い』と『延床と総施工の違い』、そして『入口と出口の違い』と『標準とオプションの違い』、この5つの要因によって、坪単価は大きく違ってくることになります。

ということで、結論を言うと『坪単価』や『本体価格』という表示は、全くあてにならないということなので、見かけの安さに騙されないようにだけ注意していただければと思います。

10.選ぶべきじゃない住宅会社とその理由

●資金計画もせずに、いきなり土地を探し出そうとする会社(人)

●先に土地を不動産屋さんで決めてきてほしいという会社(人)

●住宅ローンを銀行に丸投げする会社(人)

●手当たり次第にたくさん土地情報を集めようとする会社(人)

●土地が見つかるまでプランを描いてくれない会社(人)

は、選ぶべきじゃないとお伝えしましたが、今回はその理由についてお伝えしていきます。

と言っても、その理由はとっても簡単で、要するに自社の商品である

『家を売ること(=契約を取ること)しか考えてない』

からです。

おそらく、これから家を建てようとお考えのあなたは、30年以上という長期間で"住宅ローン"を組もうと考えていると思いますが、その間は、ただ"住宅ローン"だけを払っていればいいわけではなく、もちろん車を買い替えなければいけないわけですし、子供たちを大学や専門学校に進学させてやりたいと考えていますよね。

また、家族の思い出づくりのために時には旅行に行くことだってありますよね。

さらに、食費や光熱費も子供の成長とともにどんどん増えていくでしょう。

携帯代だって余分にかかってくることになりますよね。

ですから、建てた後の暮らしのことを考えた資金計画がとっても大切になってくるわけなのですが、冒頭に例を挙げたような会社(人)は、明らかに資金計画をおろそかにしたままで家づくりを進めていこうとしています。

そうなれば、結果的にあなた自身が無理な住宅ローンを組むことになり、後々苦しい生活を送ることになってしまうんですよね。

確かに住宅会社は『家を建てるプロ』なのですが、それと同時に、あなたにとっての初めての家づくりを全力でサポートすべき存在でもあるべきです。

そう考えるならば、そして本当に、あなたの将来の幸せを真剣に考えているならば、お金のことや土地のことについてもプロとなるべきなんですよね。

ですから、住宅会社を選ぶ時には、前回お伝えした点に注意しつつ、信頼出来そうな会社(人)にお願いするようにしていただければと思います。

と言っても、"よく足を運んでくれるから熱意がある"という風に勘違いしてしまったり、"ニコニコしていて感じが良いから信頼出来そうだ"という表面的な部分に騙されないようにも、充分に注意してくださいね。

あと、"安さをアピールしてくる会社"や、"やたら値引きをする会社"にも要注意ですよ。

あなたにとっては、安いとか値引きをしてくれるということは嬉しいことだと思いますが、なにもないところから造っていく注文住宅では、それが後々あなた自身に跳ね返ってくることになるかもしれませんからね。

ではその理由について、具体的にお伝えしていきましょう。

家の価格は、大きく分けて以下の3つの要素から成り立ちます。

1.職人さんの手間

2.建築会社の利益

3.家の材料代

ですから、家の価格を安くしたり、値引きをするということは、この3つのうちのどれか、あるいは全部を安くするしかないわけなんですよね。

では、それぞれ1つずつ考えていきましょう。

まずは『職人さんの手間』についてです。

例えば、あなたが○○工務店と契約するにあたり、100万円もの費用を値引きしてもらったとしましょう。

(普通ならありえませんが・・・)

そうなれば、その値引きされた100万円は、先程の3つの要素にそれぞれ負担がのしかかることになります。

では、職人さんにのしかかった場合どうなるでしょうか?

例えば、1日の手間代が15,000円の大工さんが、90日かけて建てる予定のお家であれば、大工さんに支払う手間代は135万円ということになりますよね。

そして、仮にその手間代を工務店側から27万円値引き要求されたとしたら、大工さんは108万円で仕上げなければならなくなります。

そうなれば、大工さんの1日の手間代は12,000円となり、1ヶ月で25日働くとしたら、月間で75,000円も手取りが減ってしまうことになるんですよね。

もし、あなたがこの大工さんの奥さんならどう思います?

月の給料が75,000円も減ってしまえば、生活がキツくなりますよね・・・となれば、この大工さん給料が減らないように仕事するようになりますね。

つまり、108万円で仕上げなければいけない家で、15,000円の手間代をもらおうと思うなら、90日かけて仕上げる予定だった家を、わずか72日で仕上げようとするわけです。

これがどういうことなのか・・・

ご想像していただければお分かりになりますよね?

そうです。

ご想像いただいた通り、もしかしたら早く終わらせようと雑な工事になるかもしれないですし、もしかしたら朝早くから夜遅くまで仕事をして近所からクレームの声が上がってきてしまうかもしれません...

必ずしもこうなるわけではありませんが、要するにせっかく高いお金を出してローンまで組んで建てたのに、最終的に自分に跳ね返ってきてしまうかもしれないということなんですよね。

そんなの絶対嫌ですよね...

ですから、安さを売りにしている会社や簡単に値引きをしてくる会社は選ばないように気を付けていただければと思います。

前回は、安すぎる会社や値引きする会社がなぜ危険なのかを職人さんに焦点をあててお伝えしましたが、今回は残りの2つに焦点をあててお伝えしたいと思います。

では、安売りや値引きが

『建築会社の利益』

にどのような影響を与えるかについてからお伝えしますね。

一部例外もあるとは思いますが、驚異的に価格が安い住宅会社のほとんどは、前回お伝えした職人さんの手間代がものすごく安いことや、そもそも安い材料を使っていることは当然のことながら、なにより利益設定が低いという特徴を持っています。

つまり、1軒あたりの利益はものすごく少ないのですが、数をこなすことによって 経営を成り立たせている、いわゆる薄利多売ビジネスであるということです。

となると、最も経費がかさむと言われている人件費を削らざるを得なくなり、現場を動かす役割となる現場監督がいなかったり、現場経験が未熟なスタッフが現場を仕切らざるを得なくなってしまいます。

そうなれば、気が付けば全く違う家に仕上がってしまっていた...という状況を招くかもしれません。

また、アフターメンテナンスが雑だったり、下手をすると、してくれないことだって考えられます。

そうなれば、もし調子が悪い部分が出たり、壊れてしまった時に、困った状況に陥ってしまいますよね。

さらに、そんな経営をしていたら、いつ潰れても決しておかしくありませんから、もし潰れてしまった時には、そもそもアフターメンテナンスを頼む相手がいなくなってしまうという状況を招いてしまいます・・

もちろん、住宅会社は一生懸命仕事をすることは、お伝えするでしょうし、アフターフォローもしっかりとしますと口では言うでしょう...

しかし、現実はどうでしょうか?

住宅会社は、あなたに30年以上もの長い期間に渡って『住宅ローン』を組んでいただき、何千万という買い物をしていただくわけです。

ですから、その責任として会社を継続していく責任がありますし、あなたが安心して暮らしていけるようにサポートし続ける義務があります。

そしてそのためには、適正な利益が必要にもなってくるわけであり、真っ当な会社であれば、簡単に値引きしたり、安売りしたりは出来ないはずです。

目先の安さや値引きの誘惑に騙されて、後々困ったことになってしまった...

なんてことにならないように、安売りしたり、安易に値引きするような住宅会社には、気を付けていただければと思います。

それでは、

最後に3つ目の要素である『家の材料代』

について、お伝えします。

ここは、今までとは少し違う視点でお伝えさせていただきます。

家で使用する材料は、見た目は同じようなモノでも、いくつかのグレードが存在します。

例えば、外壁材や床材といった目に見える材料もそうですし、断熱材や材木といった目に見えなくなる材料もそうです。

そして、どのグレードを選択するのかによってけっこう価格は違ってきます。

ですが、それ以上に価格が大きく違ってくる要素となるのが、メーカーさんや取引業者さんからの材料の仕入れ価格です。

この仕入れ価格が安いか高いかは、家づくりの価格に大きな影響を与えます。

例えば、定価で100万円のお風呂があったとします。そして、その仕入れの

掛け率がA社とB社で15%違うとします。すると、15万円という高額な費用が、たった一つの商品だけで違ってくるということになります。

それに加えて、定価で100万円のキッチンの仕入れ価格までも、15%も差があったとしたら...

さらに、水回り商品だけじゃなくその他の材料も、この仕入れ価格が全く違っているとしたら...

そうです。

同じ商品を使ったとしても大きく価格が違ってくることになりますよね。

もしかしたら、あなたはこの違いを多く建てている会社とそうじゃない会社との違いと感じられたかもしれません。

確かに、数の原理は存在しますから、それもあるでしょう。

しかし、実際のところは、それだけでもないんですよね。

つまり、建てている数が多いからといって必ずしも仕入れ価格が安いわけでもなければ、建てている数が少ないから必ずしも仕入れ価格が高いわけでもないということなんですよね。

これは、その会社の企業努力によるものですから、一概に言えませんが、"会社対会社"のビジネスも、結局は"人対人"なので、メーカーさんや取引業者さんたちから、『この会社のために力になってあげたい』と思っていただけるような熱意があり誠実な会社であるかどうなのか?が仕入れ価格に大きく影響するということなのですね。

とはいえ、多くの住宅会社がチープな材料を使って価格を下げるのではなく、仕入れコストを下げる努力をすることで、良い材料を使いつつ少しでも安く建てられるように努力しているものの、良い家を建てようと思えば手間がかかるわけですし、アフターメンテナンスサービスもしっかりしていかなければいけないわけですし、そのためには会社を存続させなければいけないわけなのです。

このような背景からやはりそれほど安く建てられるわけではありません。

ということで、住宅会社を選ぶ時は、ただ価格が安いからという理由で選ばないように気を付けていただければと思います。

良い会社には、良い職人さんたちとサポートしてくれるメーカーさんや取引業者さんたちがついているので、そこを見極めていくことが住宅会社選びでは大切だということを覚えておいてくださいね。

9.土地を見極めるための3つのポイント

たとえ誰もが欲しいと思う日当たりが良さそうな南側道路の土地であったとしても、"日当たりが保証されそう"というメリットの裏には、案外その日当たりの恩恵が受けられる家の設計をすることが難しい・・

とか、割高かつ価格交渉が困難で、即決しなければ誰かに奪われてしまうので、ゆっくり考える時間がない・・という

デメリットが潜んでいるということをお伝えしましたが、全ての土地がこのようなメリットやデメリットを持っているものなんですよね。

これは逆に考えてみると、どんな土地でも設計の工夫やアイデア次第で、その土地が持つメリットを最大限に引出すことも充分可能であるということにもなります。

ですから、

『高い土地=いい土地』『安い土地=悪い土地』、

という固定概念にあまり捕われず、資金計画で導き出した予算を意識しながら、その範囲内で土地探しをしていただければと思います。

とは言っても、何を基準に土地選びをすればいいのか分からないと思っている方が多いでしょうから、今回は土地探しにおいて大切な3つのポイントについてお伝えしたいと思います。

まず1つ目ですが、

『いいな~と思う土地が見つかった時は、最低6回は現地を見に行くこと』です。

と言っても、ただ6回見に行けばいつでもいいというわけではなく、ポイントは"いつ見に行くか"です。

具体的に言うと、

『平日の朝・昼・夜』と『日曜の朝・昼・夜』です。

平日の朝が大事な理由は、"日の入り方"はもちろんのこと、近隣の方たちの通学・通勤・ゴミ出しの状況

などの様子が見られることです。

平日の午後に関しては、もちろん "日の入り方"ですよね。

これは重要なところですからね。

そして平日の夜が大事な理由は、 "外灯があるかどうか?"を確認出来るからです。

これは意外と盲点となる部分なのですが、大切なお子様の通学に関わってくることなので、昼間だけではなく夜も見に行っていただければと思います。

また、これと同じように日曜日にも朝・昼・夜の3回現地を見に行ってください。

その理由は、平日と日曜では人の行動は全然違うからです。

意外にも多くの方が、土地を見に行くのは日曜の日中だけなのですが、これだけでは環境や近隣の状況は、よく分からないものです。

ですから、平日と日曜の両方の朝・昼・夜の近隣の状況や環境を見ていただくことで、より詳しくその土地を把握するようにしていただければと思います。

こうすることで、日曜の午後だけしか土地を見に行かないままでその土地を決めてしまい、後から後悔してしまう・・ということを最大限に防ぐことが出来るようになります。

では、続いては

2つ目のポイントである

『近所にどんな人が住んでいるかリサーチすること』ということについてお伝えしていきますね。

もちろん、リサーチは不動産屋さんや住宅会社などに任せるのではなく、

自分ですることが大切です。

なぜなら、自分が一生暮らしていくことになる土地だからです。

しかし、多くの方が、『聞きに行く時間がなかった・・』とか、

『何を聞いたらいいか分からないし、聞きにくい・・』とか、

『不動産屋さんに聞いたら心配ないと言っていたから大丈夫だと思った』といったような理由から、

自分自身でリサーチをしないまま土地を買っている方が多いんですよね。

おそらくあなたもそうだと思いますが、一生暮らしていく土地ですから、

●近所の人はいい人なの?

●浸水の心配は大丈夫?

●地震の時は大丈夫?

●津波のリスクは?

●学校までの通学路は安心?

●病院やスーパーは?

●自治会は?

など、心配なことがたくさんあると思います。

それらの心配要素を消すことができる1つに、市役所や町役場に備え付けてある『ハザードマップ』があります。

過去の水災の状況、将来の災害予測、液状化リスク、緊急時の避難場所、学校や病院施設の場所などが記載されている冊子です。

これを見れば、その土地のことを多く知ることが出来ます。

しかし、そこでずっと暮らそうと思っているのならば、ただ『ハザードマップ』を見て安心するだけじゃなく、それをもとに、近隣の方に、過去に水災があった時の状況はどうだったのか?や、時々起こる集中豪雨の時や台風の時の状況はどうなのか?などの生の情報を教えてもらうようにするべきです。

1つ目のポイントでお伝えしたように、いいなと思ったら6回土地を見に行っていただくようになるのですから、せっかくなので、勇気を出して近隣の方に色々と聞いていただければと思います。

そうすれば、どんな人が近隣に住んでいるのかも同時に分かることですし、挨拶代わりにもなりますし、一石二鳥にも三鳥にもなりますからね。

これはとっても大事なことなので、面倒臭がらずに思い切ってリサーチしてみてください。

では、最後に3つ目のポイントについてお伝えしていきます。

3つの中で一番重要なので、ぜひ参考にしていただければと思います。

3つ目のポイントは、

『住宅会社に、一緒に土地を見に行ってもらうこと』

です。

その理由は2つあるのですが、

まず1つ目は

『なにも建ってない更地の土地だけを見ても、素人のあなたには、その土地の上に一体どんな家が建てられるのかが想像出来ないから』です。

ですから、住宅会社の方と一緒に見に行き、あなたが望むような家を建てることが出来るのかということを、アドバイスしてもらうようにするといいと思います。

そして、土地を契約する前に実際にプランを描いてもらい、見積りまで出してもらうようにすれば、より具体的にイメージが湧くようになるでしょう。

2つ目の理由は、

『土地以外にかかってくる別途費用が把握出来ないから』です。

以前の記事でお伝えしましたが、土地を購入しようと思えば、雑誌やインターネットに掲載されている価格だけで購入することは出来ません。

それ以外にも、その土地の状況によって様々な費用がかかってくるものです。

これらは、素人のあなたでは調べることは難しいでしょうし、不動産屋さんに具体的に聞いたとしても、ズボラな調査しかしてくれない可能性の方が高いでしょう。

ですから、住宅会社にしっかりと事前調査してもらうことをオススメします。

なぜなら建築するにあたり、その土地がどういう状況になっているのかということは住宅会社にとっては、ものすごく大切なことですからね。

以上の2点から、住宅会社と一緒に土地探しをされることをオススメしています。

ただ、住宅会社ならどこでもいいのか?というと、もちろんそうではなく、

●あなたに無理のない資金計画を立ててくれる会社なのか?

●住宅ローンに対する知識は豊富で銀行に丸投げしないか?

●あなたが建てたいと願う家の予算を先に伝えてくれるのか?

●建築にかかるお金を後出しせずに正直に話してくれるのか?

●土地の調査や近隣調査などを快くしてくれるのか?

といった条件を満たす会社(人)がいいと思います。

逆に言えば、

●資金計画もせずに、いきなり土地を探し出そうとする会社(人)

●先に土地を不動産屋さんで決めてきてほしいという会社(人)

●住宅ローンを銀行に丸投げする会社(人)

●手当たり次第にたくさん土地情報を集めようとする会社(人)

●土地が見つかるまでプランを描いてくれない会社(人)

などは、注意していただければと思います。

8.多くの方が土地探しで陥る落とし穴

家づくりをされるほとんどの方がそうであるように、あなたも、『日当りがいい土地を買いたい!』と思っていることでしょう。

この日当りがいい土地というのは、一般的には敷地の南側に道路が接しているいわゆる『南側道路の土地』のことを指すのですが、

太陽の光が一番入る南側に、光を妨害するものが建たないことから、一見日当たりが良さそうに見えるこの南側道路には...

実は2つの落とし穴が潜んでいます。

まず1つ目の落とし穴ですが

『土地の値段が一番割高な上、誰もが同じように狙っているため手に入りにくいし、価格交渉をする余地もない・・・』

ということです。

他のみなさんも、あなたと同じようにせっかくなら日当りがいい土地を買いたいと思っています。

ですから、競合が多い日当たりが良さそうな土地というのは、広告や雑誌に載る前に売れてしまうことがほとんど...

偶然出会ったとしても、もちろん価格交渉の余地など全くないでしょうし、その土地が良いかどうかも分からない状態で即決を迫られることになるでしょう。

その上、需要が供給を上回るそういった土地は、価格の設定も割高にしてあるでしょうから、土地に予算を使い過ぎて肝心の家に予算が回せなくなってしまう・・

あるいは、家まで予算オーバーしてしまうとなると、住宅ローンに負担がのしかかってくることになり、建てた後の生活が苦しくなってしまうことになりかねないというリスクを持っています。

2つ目の落とし穴は、

「日当たりはいいのですが、そのせいで人目が気になる暮らしにくい家になってしまうかもしれない・・・」

ということです。

日当りが良さそうな土地で設計図を描くとしたら、ほとんどの住宅会社が間違いなく南に大きな窓をつくるでしょうし、あなたもそういう設計をきっと望むことでしょう。

しかし少し冷静に考えてみてください。

あなたの土地の南が道路だとしたら、そこには車や人がたくさん通ることになりますよね。

そして、隣近所の方だけじゃなく知らない方からも家の中が丸見えになるということですよね。

そうなれば、人目が気になりリラックスしてリビングで過ごせなくなってしまうので、そこにカーテンを設置し常に閉め切るようになってしまいます。

そして、住む前までのカーテンがない状態では、明るくて日当たりが良さそうな家だったかもしれませんが、住み出した途端、人目が気になることから窓もカーテンも閉め切ってしまい、暗くて風通しが悪い家に一気に変身してしまうことになります。

これでは、なんのために日当たりがいい土地を高いお金を出して買ったのかよく分からなくなってしまいますよね。

ですから、日当たりが良さそうな土地も、設計時においてなんらかの工夫をしなければいけないということを覚えておいていただければと思います

ということで、誰もがいいと思っている『南側道路』の日当りが良さそうな土地でさえも、メリットばかりではなくデメリットも持っているので、土地に完璧さを求めることはしないようにしていただければと思います。

7.土地探しにかかるその前に...

土地探しでは、 まず土地購入のためには一体どういう経費が、別途でかかるのかを把握することから始めなければいけません。

想像している以上に、実はいろいろなお金がかかるので、よく覚えておいていただければと思います。

●土地代金

雑誌や新聞広告、それからインターネットに掲載されている費用です。

●仲介手数料

土地の仲介をしてくれた不動産屋さんに支払う手数料です。

(最大で、土地代金の3%+6万円に消費税を乗じた金額です。)

●固定資産税精算金

前払いしてある固定資産税を引渡しの日を境に日割り計算し、売主さんに支払います。

(地域によっては都市計画税も別途でかかることがあります。)

●境界基礎工事代金

分譲地の場合であれば、隣との境に作るブロックやフェンスの基礎費用です。

(隣と折半が多い)

隣との境に境界がない場合は、設置しなければいけないこともあるので、土地を買う時にはしっかりとチェックしてください。

●水道加入金

市町村に支払う水道メーター設置や水道の使用権利金です。

市町村によって指定の水道管口径が異なり、そうなれば金額も異なってくることになるので、市町村の水道課にて確認することが大切です。

●所有権移転登記費用

土地を購入する際に登記変更をします。

あなたの名前になるのです。

その手続きの費用になります。

また、購入した土地が宅地(家を建てれる地目)になっていない場合(例えば畑など)は、別途、地目変更登記費用が掛かる場合もありますのでこちらもしっかり確認をしましょう。

これら6項目は、ほぼ全ての土地で必要になってくるので、しっかり覚えておいてください。

またこれらの他にも、地域によっては排水許可をもらうための排水負担金が必要になってきたり、水道が敷地内に引き込まれていな場合であれば、前面道路から敷地内に水道管を引き込むための水道引込工事費用が必要になります。

畑や田んぼなどの農地を購入される予定であれば、土の入れ替え工事費用や造成工事費用などが必要になってくるでしょうから、そういった費用も考慮した上で、土地探しをしていく必要があるんですよね。

それらを差し引いた上で、土地予算を出し、土地探ししないと確実に予算オーバーしてしまいますから。

そのオーバーしたお金は、建築費用を圧迫しかねないですし、もしかしたら、余分に借り入れしなくてはいけなくなってしまうことになるので、雑誌や新聞広告、そしてインターネットに載っている土地代以外にも色んなお金がかかるんだということをしっかり把握していただければと思います。

6.家づくりにかかる諸経費について

家づくりにかかる諸経費についてお伝えしていきます。

●諸経費

"住宅ローンを借りる時に銀行に支払わなければいけない経費に"火災保険・地震保険料"、それから土地家屋調査士や司法書士にしてもらうことになる"登記費用"の3つのことを言います。

まずは、銀行に支払わなければいけない経費ですが、これは選ぶ銀行によってかかる経費が違ってきます。

例えば、地銀の住宅ローンでは、

✔ 印紙代

✔ 事務手数料

✔ 保証料

✔ つなぎ融資金利

✔ つなぎ融資手数料

この5つの経費が必要となるのが一般的なのですが、フラット35であれば保証料はいらないものの、

✔ 融資手数料

✔ 印紙代

✔ 団体信用生命保険料

✔ つなぎ融資手数料

✔ つなぎ融資金利

といった全く違う経費がかかってくることになります。

また、同じ固定金利選択型の住宅ローンだったとしても、銀行や借入れする人によって条件が違ってきます。

つなぎ融資にかかる手数料や金利は、土地を自己資金で買うのかそうじゃないのか?によっても違ってくることになります。

では、続いて『火災保険・地震保険』についてお伝えします。

火災保険については、損害保険会社によって違いがあり一概には言えないので、火災保険を選ぶ上で最低限の知識をお伝えしていきます。

まず、火災保険は『建物のみ』に入るか?

あるいは『家財』にも入るのか?

という選択肢があります。

『家財』とは、テレビやソファなどのことですが、もちろん『家財』まで入ると保険料は高くなります。

そして次に、保証範囲によって支払う費用が違ってきます。

火災保険ですから、もちろん火災による被害には対応しているのですが、ここ最近では、自然災害による浸水被害が増えていることから『水災』による被害まで網羅される方が多くなっています。

そうなれば費用はもちろん上がってしまうのですが、このご時世ですから、少し土地が低いなと感じている方だけじゃなく、たとえ心配がない地域に住まわれる場合でも、多少費用をかけてでも水災には対応しておくほうが無難かもしれませんね。

また、火災保険の価格は『建物の構造』によっても違ってきます。

少し意外かもしれませんが、実はこの建物の構造が、火災保険の価格を最も左右するんですよね。

木造住宅では、建物の構造は『耐火(T構造)』と『非耐火(H構造)』の2つに分類されます。

新聞広告やインターネットで見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、『省令準耐火構造』という構造が木造住宅では耐火構造(T構造)にあたります。

そして、耐火なのか非耐火なのかで、火災保険の価格はなんと60%近くも変わってしまいます。

パーセンテージでは、いまいちピンと来ないでしょうから、数字でご説明させていただきます。

例えば、火災保険は5年間までは一括払いをすることが出来るのですが、2000万円の建物で耐火と非耐火を比較してみると、あくまでザックリですが、耐火なら10年で約15万円なのに対し、非耐火なら10年で約35万円もの費用がかかってきてしまいます。

その差なんと約20万円です・・・しかも5年で・・・

ですから、住宅会社でプランをしてもらう際には、その会社の建物の基本構造が、耐火なのか非耐火なのかをしっかり確認していただければと思います。

また、あなたが希望していることが耐火基準から外れることもあるので、その点も住宅会社に確認しつつプランをしてもらってください。

『地震保険』に関しては、ポイントが5つあります。

1つ目は、

"どこの保険会社で加入しても条件が同じ"だということです。

2つ目は、

"火災保険に入らなければ、地震保険単体では入れない"ということ。

3つ目は、

"最長で5年なので、5年ごとに更新しなければいけない(1年ごとの更新も可)"ということ。

4つ目は、

火災保険同様"耐火構造なのか非耐火構造なのかで保険料が60%近く変わってくる"ということ。

5つ目は、

"最大で建物の価格の半分までしか補償してくれない"ということ。

つまり、もし地震が起こり、全壊したとしても、あなたが家を2000万円で建てたとしたら1000万円までしか保険がおりてこないということなんですよね。

ですから、地震保険さえかけていれば、地震が起こった時に建替えが出来るという勘違いだけは決してしないようにしていただければと思います。

地震保険は、当面の生活資金のための保険だという風に認識していただいていた方がいいでしょう。

『地震保険』は以上の5つを覚えておくようにしてください。

では最後に、『登記費用』についてお伝えしていきます。

登記に関しては、もしあなたが現金で家を建てる予定でいらっしゃるならば、その多くを省略することが出来ます。

しかし、銀行で住宅ローンを借りて家を建てるのであれば、銀行があなたの土地や建物を担保として設定するようになるわけなので、必要になってきます。

では、一体どんな登記が必要になるのかをご説明します。

●所有権移転登記

土地を買った時に名義を売主から買主に移すための登記

(土地から買って家づくりをする方は必要)

●建物表示登記

新築したときに構造や面積、敷地との関係を示す登記

(住宅ローンを借りて家を建てる方全てに必要)

●建物保存登記

新築した家が自分の持ち物であるということを第三者に示すためする登記

(住宅ローンを借りて家を建てる方全てに必要)

●抵当権設定登記

融資した銀行が土地や家を担保に入れたことを第三者に示すための登記

(住宅ローンを借りて家を建てる方全てに必要)

●建物滅失登記

建替えするにあたり、もともと建っていた家を取り壊したことを証明するための登記

(古い家を取り壊して家を建てる方は必要)

●土地地目変更登記

畑や田んぼなどの農地であったり、雑種地といった宅地以外の土地を宅地に変更するための登記

(宅地以外の地目の土地の上に家を建てる全ての方に必要)

とまあ、土地から買って家づくりをするのか?建替えなのか?によって必要になる登記は違うのですが、この6つを覚えておいていただければ、大丈夫だと思います。

いかがでしたか?

これであなたも諸経費についてご理解いただけたと思います。

全体予算から、これらの諸経費に加え、家具や家電、地盤改良費用、引越代といったその他諸々の経費を差し引いていただければ、あなたが土地や家に掛けられる予算がより明確に出てくることになります。これでようやく土地探しに進めることになります。

5.正しい資金計画のやり方

資金計画で大切なことは、

どのタイミングで資金計画を行うか?

ということです。

土地を決め、住宅会社を決め、プランを描いてもらい、そして見積りを出してもらうと同時に『資金計画書』という名の予算シートを出してくれる住宅会社が多いのですが、このタイミングで資金計画を行うのではあまり意味がありません。

資金計画とは、全体予算をはじめ、土地や家などにそれぞれ一体どれくらい予算を振り分けるのかという計画を立てるために行うものですから、家づくりの最初にしなければ意味がありません。

ですから、家づくりは、まずは資金計画から始めるということを肝に命じておいてください。

そして、その資金計画で最初に行うことが『住宅ローン選び』です。

では、まずは住宅ローンについて考えてみましょう。

『住宅ローン』で借り入れする金額を決める際、

1.金利タイプ

2.返済期間

3.月々返済額

この3つをもとに決めていきます。

一般的には、返済期間の最長は35年なのですが、(フラット50という50年までOKという商品もありますが、ここでは割愛します)返済期間については多くの方が勘違いしていることがあります。

それは、返済期間は5年単位でしか決められないという勘違いです。

実は、この返済期間は、5年単位という決まりなどもちろんありませんし、好きな年数を自分自身で自由に決められます。

31年とか、24年といった風に。

またフラット35という商品を選ぶ場合、商品名がそうだからかもしれないのですが、35年返済しかダメだと思い込んでいる方がけっこういらっしゃいます。

この誤解についても、決してそんなことありませんので、安心していただければと思います。

返済期間については、以上のことを踏まえつつ、職業や年齢などを考慮した上で決めていただければと思います。

ただし、あまり短い期間で設定してしまった場合、借入額が少なくなってしまうことになるので、予算という点も考慮しつつ決めていただければと思います。

では続いては、"月々の返済額"についてです。

ここで質問です!

Q.あなたは毎月いくらぐらいなら返済出来ますか?

1.今の家賃で払っている金額ぐらい?

2.家賃に1万円足したぐらい?

3.家賃に2万円足したぐらい?

4.せっかく一生に一回の家を建てるのだからそれ以上?

ここで答える金額については、その方の価値観によるものなので、正解があるわけではないのですが、しいて言うならば、何を基準に決める?かということが大切になります。

あなたが、現在賃貸アパートやマンションにお住まいなら、

『家賃』+『光熱費(ガス・電気・水道代)』+『CATV代』

が、居住費としてかかっていますよね。

そして、これから家を建てるとなると、この『家賃』が『住宅ローン』に変わり、さらに『固定資産税』が税金としてかかってくるようになります。

また、家を建てるとなると、家の面積が増える分、もしかしたら光熱費も多少上がるかもしれませんし、20年後、30年後の『修繕』に備えて、その積立てをしていきたいと思っているかもしれません。

そうなれば、今までよりもお金がかかってしまうということになりますよね。

ですから、本当は最初に『資金計画』をしつつ、それに加えて『生命保険』を見直した方が良いんですよね。

住宅ローンを借りるとなると、団体信用生命保険と言う生命保険に加入することになります。

そうなれば、ローンを組んだ方に、もしものことが合った場合、住宅ローンがその保険金で相殺されることになります。

つまり手厚い保障がつくということなんですよね。

ですから、家を建てる機会に、一度現在お入りの生命保険を見直してみることも大切なんですよね。

無駄に保障ばかり増やして、保険にお金をかけ過ぎてしまっている方も決して少なくないですからね。

もし、保障の手厚さは維持したまま、保険が1〜2万円削れれば、それで固定資産税や修繕費用の積立てが出来ますから、保険の見直しもぜひ前向きに考えていただきつつ、返済金額を算出していただければと思います。

住宅ローンは、以上のことを踏まえた上で選ぶようにしていただくといいんですよね。

そして、そこから逆算された借入金額に、負担出来る自己資金を加算した合計金額が、あなたにとってのベストな全体予算というわけです。

4.3つの住宅ローン商品の特徴

住宅ローン商品は

"変動金利"

"固定金利選択型金利"

"固定金利"

この3つしかないとお伝えしたのですが、今回はそれらの特徴についてお伝えしていきたいと思います。

変動金利

まずは、 "変動金利" からです。この商品は、金利が安いというメリットを持っていますが、貸出金利が市場の動向に左右されてしまうことから、将来の金利が分からないですし、最終的に返済する総額も全く予想出来ないというものです。

では、その理由となる特徴について詳しくお伝えします。

変動金利の商品は半年ごとに金利を見直すのですが、仮に半年後に金利が上がったからと言っても、返済額がそれに連動して上がるというものではなく、返済額自体は5年間変わらず、その内訳が変わります。

元金と利息の割合ですね。

例えば、返済額が70,000円だとしたら、元金が45,000円、利息が25,000円だったのが、元金が35,000円、利息が35,000円になるといった感じです。

ですから実質上は、5年間返済は固定されるのですが、その間で金利が上がってしまった場合には、利息の割合が増え元金の減りが遅くなってしまうということですね。

また、5年後金利が上昇している場合、返済額は上がるようになるのですが、現在の支払いの1.25倍以上にはならないという制限があります。

例えば、現在の返済が70,000円だとしたら、どれだけ金利が上がったとしても87,500円以上の返済額にはならないということです。

とはいえ、金利が上がってしまった場合でも、急に返済がキツくなることはないものの、元金が全然減らないという状況を招くわけですから、徐々に徐々に住宅ローンに苦しめられていくようになるので、その点をご理解いただいた上で選んでいただければと思います。

固定金利選択型金利

続いては "固定金利選択型金利" についてお伝えします。これは、固定という単語が入っているため、固定金利の仲間のように感じますが、実際のところは変動金利の仲間です。

銀行に行ったことがある方なら、3年固定、5年固定、10年固定といった住宅ローン商品をお聞きしたことがあると思いますが、地方銀行の主力商品となるのが、この固定金利選択型金利です。

金利設定や金利の固定期間は各銀行によって様々ですが、固定期間が短ければ短いほど金利が安いのが特徴になります。

この商品は、当初固定期間だけは低い金利が設定されているし、返済が変わらず安心ですが、期間が満了し、再度同じ住宅ローンを選ぼうとした場合、商品の性質上、貸出金利が上昇します。

(よほど現在より景気が落ち込んでいる場合なら上がらないかもしれませんが・・・)

あるいは、銀行によっては、当初の固定期間が終了すると必然的に変動金利に切り替わるところもあるので、この固定金利選択型金利を選ぶ場合には、こういったことも理解した上で選ぶべきです。

期間満了時に、借り換えという選択肢もありますが、時代の流れや金利の動向を見て考えていく必要があります。

なぜなら、銀行で住宅ローンを組む場合、必ず団体信用生命保険という生命保険に加入させられるのですが、もし固定期間満了時において体調面に難が出てしまっている場合には、この保険に加入出来なくなり、そうなれば借り換えが出来なくなってしまうからです。

以上が、固定金利選択型金利の特徴です。

固定金利

では最後に、"固定金利"についてお伝えします。固定金利は、その名の通りずっと金利が固定され、一生涯返済額が変わらないという特徴を持っています。

つまり安心であるということが言えるのですが、その反面、先程の変動金利や固定金利選択型金利に比べると、貸出金利が高いと言うデメリットを持っています。

また、変動金利や固定金利選択型金利に比べると、住宅ローンを借りるための初期費用も余分にかかってしまう部分もあるというデメリットを持っています。

ですから、金利が高いことから返済額を基準に借入れする金額を決めるとしたら、予算は変動や固定金利選択に比べると少なくなってしまうし、その上、初期費用が余分にかかることから、さらに土地や家に費やせる予算が減ってしまうことになります。

また、この"固定金利"の代表的商品には住宅金融支援機構が取り扱う『フラット35』がありますが、この商品を選ぼうとした場合には、商品の性質上、つなぎ融資の手数料と金利という余分な費用がさらにかかってくることになります。

フラット35の貸出金利の中には、銀行のように団体信用生命保険料が含まれていないタイプもあるため、その保険料を別途で支払うようになるので、その費用も初期費用やランニングコストとして予算計上しておくことも大切なこととなります。

いかがですか?

3つの商品の特徴をお伝えしてきましたが、それぞれの商品がメリットもデメリットも備え持っていることをご理解いただけたと思います。

これらの特徴を踏まえつつ、自分に合った住宅ローン選びをすることが、『資金計画』では大切なこととなってきます。

目先の金利の安さで選ぶのも危険ですし、また住宅ローンは、支払い終わってみるまで、どれが得でどれが損だということが分からないものですから、損得勘定で選ばないようにも注意していただければと思います。

3.資金計画に失敗する3つの理由

①土地と建物以外の費用について、事前にしっかりと計算出来ていない

1つ目の理由についてからです。

家づくりを真剣に考えているあなたなら"諸費用"という言葉は聞いたことがありますよね?

でも、諸費用とは具体的にどういった費用なのか?

ということについてまでは、具体的には理解されていないと思います。

実際、他の住宅会社を回ってこられた方に、

『土地と建物以外に、どういった費用がどのくらいかかるのか知っていますか?』

という質問をすると不思議なほど同じような答えがいつも返ってきます。

『いろいろな費用を合わせて大体150万ぐらいですかね?』という答えが...

おそらくこれらは、

家を買う時に絶対にかかる"登記費用"や"火災保険"そして"住宅ローン借入のための費用"のことを指すのだと思いますが、

果たして土地と家以外にそれらの費用だけを負担すれば、本当に住めるようになるでしょうか?

...そうですよね。ならないですよね。

その家に住めるようにするためには、土地を買って家を建ててからも必要なものがあります。

例えば、新居にあわせて購入するダイニングテーブル&チェアのセットや、リビングにおくソファーやローテーブル、それからテレビボードなどの家具代金、また、新居に移るまで買い替えを我慢しているテレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電製品などですね。

また、せっかく家を建てるのですから外構(庭など)だってキレイにしたいですよね。

さらには、今住んでいるところから引っ越しをするための引越費用だって必要になってきますよね。

この他にも、購入する土地によっては必要になってくる費用が出てきたりするわけです。

出るか出ないかは調査してみないと分かりませんが、地盤改良費用だって予算に入れておかないと、もしもの時に困ったことになってしまうので、忘れずに考慮しておくべき経費ですよね。

これらの費用については、大なり小なり個人差がありますが、ざっと考えただけでもこれだけの項目があるので、家づくりでは、最初にこの細かい諸費用のことまでしっかり考えていないと、思わぬ出費が重なって、お金が足りなくなってしまったり、大幅な予算オーバーを招いてしまったりするんです。

ですから、『資金計画』をする際には、これらの費用を曖昧にではなく、出来る限り具体的に算出していただければと思います。

②大事なお金のことを後出しする建築会社が多いため、建物にかかる具体的な金額が把握出来ない

では続いては、2つ目の理由についてお伝えしていきます。

あなたが、住宅展示場や見学会に参加されたことがあるなら、

『この家はおいくらですか?』という質問をされたことがあると思います。

住宅会社によってその答えに大きな開きがあったりして、一体何が普通で正しいのか、何を基準にどう考えればいいのかが、いまいちわからなかったりしませんか?

実を言うと、住宅業界では価格表示の仕方について全く基準がありません。

つまり、"住宅会社によって価格表示がバラバラである"ということなのですが、この基準がないことで、全ての住宅会社が、安く見せようと思えば安く見せかけることが出来るし、高く見せようと思えば高く見せかけることだって出来てしまいます。

(わざわざ高く見せかける会社はないと思いますが)

もう少し具体的にお伝えすると、少しでも多くのお客さんに来て欲しいと思っている住宅会社は、チラシやホームページなどで、パッと目に入る価格を安く表示しようとします。

また、やたらと契約を急かすような住宅会社は、他の住宅会社よりも価格を安く感じさせるような見積書を作ります。

その価格だけでは住むどころか建つことも出来ないような...

そして、契約した後で、あるいは契約の一歩手前になって、いきなり別途費用について打ち明けられることになります。これでは、予算が狂ってしまうので、後から困ったことになってしまいますよね。

また、多くの方の判断基準の一つとなっている坪単価表示を、競合している他社よりも安く見せかけるためのトリックを使う住宅会社もあります。

消費者心理を上手くついた作戦ですね。

このトリックはプロである私なら分かりますが、初めて家づくりをされるあなたには、絶対に分からないと思います。

この坪単価トリックは、

✔ 延床面積と総施工面積の違い

✔ 尺モジュールとメーターモジュールの違い

✔ 本体価格と付帯価格とオプション価格

この3つを使って巧みにつくられているのですが、これらについての詳しい説明は、後日お伝えさせていただこうと思っているので、ここでは割愛させていただきます。

結論としては、安く見せかけることで、より多くの方を引き付けることはそう難しいことじゃなく、事実そうしている会社が少なくないってことなんですよね。

何度も言うようですが、住宅会社は、大事なお金の話を後出ししようとしがちです。

また、『安さ』以外の価値や家づくりで大切なことが伝えられないことから、『安さ』を売りにしてお得感を感じてもらおうとしがちです。

だから、あなた自身がしっかりと知識を付け惑わされないようにすることが大事です。

そして、あなたが住宅会社から最初に提示される『入口価格』だけで判断するのではなく、住めるようになる『出口価格』がいくらなのかをしっかりと把握した上で判断するようにしましょう。

そうすることで、契約した後、予想外の出費に悩まされることがなくなります。

予算オーバーし、頭を下げて親にお金を借りたり、お金の工面に四苦八苦しなくて済むようになります。

ですから、表示価格の安さに惑わされないように気を付けていただければと思います。

③その人にピッタリの住宅ローンが選べていない

では最後に、3つ目の理由についてお伝えします。

それは『住宅ローン選び』です。

これが『資金計画』で失敗する最大の要因です。

家づくりにおいて、お金のことというのは、誰もが後回しにしてしまいがちなことなのですが、とりわけ『住宅ローン』となると、難しいとか理解しづらいといった理由から、最も後回しになりやすいのではないでしょうか?

特に、面倒臭がりだったり、数字に苦手意識をお持ちの方などは、出来れば避けて通りたい壁だと思います。

(住宅営業の方でも無知な方がたくさんいるぐらいですしね)

実際、『住宅ローン』は情報量が多い上、聞き慣れない言葉がたくさんあります。

ですが、ポイントさえしっかり押さえれば、決して難しいことではありません。

きちんと理解していただくためにも、ゆっくりお伝えしていきたいと思います。

ちょっと取っ付きにくく難しいと感じるかもしれませんが、じっくりと読んでいただけたらと思います。

それではまずは質問です。

Q.住宅ローンの種類って一体どれくらいあるでしょうか?

下記の3つの中から選んでください。

1.約50種類

2.約500種類

3.約5000種類

さあ、どれでしょう!?

・・・

正解は、3番です!!

なんと、約5000種類もあるんです!!

そして、あなたは、その中からあなたにピッタリの住宅ローンを1つだけ選ばなくてはいけません・・・

と聞くと、余計難しく感じさせてしまったかもしれませんが、その全てが全く違う商品なのか?と言うとそういうわけではなく、実は大きく分けるとたった3種類しかなく、それをそれぞれの金融機関が条件を変えてリリースしているというだけです。

その3種類が何かというと、

"変動金利"と"固定金利選択型金利"と"固定金利"です。

変動金利とは、その名の通り金利が変動していくもの。

固定金利選択型は、最初の一定期間だけ金利が固定されるもの。

固定金利とは、ずっと同じ金利が続いていくもの。

住宅ローン選びというのは、この3種類のうちのどれが自分に最もピッタリ合うかを考えて選ぶだけなんですよね。

2.家づくりはなぜ資金計画から始めるべきなのか

家づくりはまず『資金計画』から始めるべきであるということをお伝えしました。

では、その理由とは

『家を買った後も、ゆとりのある生活をしていただくため』

です。

この『資金計画』がしっかりしていないと家を建てた後に

家を建てたはいいけど、

住宅ローンを払うだけのために必死で仕事を続けなければいけなくなる...

パートもしなきゃならない...

- 自分のお小遣いが減ってしまい友達と遊びに行ったり、同僚や部下と飲みに行ったり、趣味に充てる余裕もなくなってしまう...

- 家族で旅行に行くことはおろか、外食やちょっとしたお出掛けさえもちょっと我慢が...

- 子供のモノを買うことだけでいっぱいで、自分たちの買いたいモノがほとんど買えなくなる...

- 子供の進学のためや老後のための貯金が全く出来なくなる...

といった状況を引き起こす可能性がグンと高くなります。

実際、あなたの周りの方の中にも、こんな状態に陥っている人が、少なからずいらっしゃるのではないかと思います。

あなたなら、こんな人生を送りたいとは思わないですね。。?

もちろん家を建てたすぐは、家もピカピカにキレイだし、マイホームが持てた嬉しさで多少のことは我慢できるでしょう。

しかし、年月が経ってしまえばどうでしょうか?

おそらく不満が募っていくことは間違いないと思います。

だから、こうならないためにも『資金計画』を、最初にしっかりと行う必要があるんですね。

しかし・・・

先のことまで考えて『資金計画』をしたはずなのに、あるいは住宅会社に『資金計画』をきっちりしてもらったはずなのに、『資金計画』に、そして家づくりに失敗する人が後を絶たないという現実があることも知っていただければと思います。

住宅ローンの返済額が上がって生活がカツカツになってしまったり、支払いが出来なくなってしまいマイホームを手放さざるを得なくなってしまったり、という風に。

では、一体それはなぜでしょうか?

その理由は、大きく分けて3つあります。

まず1つ目の理由は、

『土地と建物以外にかかる費用について、事前にしっかりと計算出来てない』ことです。

そして2つ目の理由は、

『大事なお金のことを後出しする建築会社が多いため、建物にかかる具体的な金額が把握出来ない』ことです。

最後に3つ目の理由ですが、

『その人にピッタリの住宅ローンが選べていない』ことです。

主にこの3点を理由に、『資金計画』に数多くの人たちが失敗してしまっているようです。

1.家づくりは何から始めるべきなのか

新築計画を立てる多くの人々が、まずは土地選びから始める傾向にありますが、これが予算超過の一因となりがちです。

実際には、土地探しは新築でお家を建てる上でも非常に重要な段階であるにも関わらず、適切な方法で行われていないことが多いのです。多くの家づくり希望者は、建築を始める前に、先に土地を確保することが必須だと考えがちです。

これは、土地が決まらないと家の設計を進めることができない大手に会社様が多く、その現実から土地を先に決めなければと思い込んでしまっていることが原因としてあります。多くの場合、住宅展示場や完成見学会を訪れても、土地が確定していなければ具体的な間取りやプランの提案を受けることが難しいという会社が多いです。

ですから、

夜な夜なインターネットで探したり、雑誌を買ってチェックしたり、不動産屋さんに教えてもらった情報を片手に、車を走らせては必死で土地探しをしてしまいます。

土地探しから新築計画を始めると、数々の問題に直面する可能性があります。

例えば、次のような困難が生じることがあります。

- 土地購入に多額の資金を投じるため、建物の建築予算が不足することがある。

- ローンの返済が重荷となり、建築後の生活が苦しくなることがある。

- 土地上に建設する家の具体的なイメージが湧かず、決定までに時間がかかる結果、良い機会を逃してしまうことがある。

- 住宅ローンの手続きが複雑になり、全体の流れが面倒になってしまうことがある。

- 住宅会社を選定するための十分な時間が取れず、重要な選択に影響を及ぼすことがある。

これらの問題点を考えると、土地探しから家づくりを開始するのはオススメできません。

では、新築計画をどのように進めるべきかというと。。。

それはズバリ『資金計画』です。

性能について

性能住宅の劣化懸念

近年の住宅には性能住宅しての機能が求められ、断熱性能を重視した住宅が普及してきた

但し、性能には構造的性能(耐震性等)耐久性能(劣化軽減) 省エネ性能(光熱費の軽減)

快適性(温熱環境、住み心地等)

個々にその性能が求められます。

どれも関連しており様々に影響しあい、トータルしていい家でなくてはなりません。

怖い壁体内結露と性能劣化

脱炭素を掲げ、住宅には高い断熱性を求められていますが、高性能な断熱材の使用などでUA値を上げて

断熱性能を誇示する住宅会社があります。又、最近ではやっと、住宅の気密性能C値の重要性が必要である

事がわかってきています。

個々にどのような作用があるかではなく、組み合わせて家にとってどう作用するかが重要です。

冬場の結露、誰しも嫌ですよね、これは人間だけでなく住宅にも悪影響があるのです。家の劣化の一番の

原因です。すなわち「水分」です。

繊維系の断熱材で壁内結露が発生した場合、ぬれた布団の状態で壁の中で柱や土台、筋交の柱脚部分

など構造的に重要な部分が水にさらされ、腐朽の危険にさらされます。

カビやダニ、白蟻発生の良い条件となります。

こうなると長期優良住宅でどんなに構造強度を持たせても木材が腐ってしまえば耐震性など無いも当然です。

又カビ、ダニの死骸は喘息やアレルギーの原因であり、お子様や高齢のお年寄りには病気発祥の起因と

なってしまいます。

トータルバランスで家を造る。

断熱をする 結露が起こる

結露を防ぐ為に気密を取り、換気により結露の原因となる水蒸気を計画的に排出する。(計画換気)

断熱材は目に見えるが気密は目に見えず体感もできない。換気は換気扇の動いているのは目視できるが

換気されている空気は見えない、換気量測定は出来ているが明確なピストンフローは立証が難しい。

ですがそれが立証できるのが住み心地です。体感です。

体感は誰もが同じではありませんが、人が心地いいと思う温度湿度は冬季と夏季では当然違いますが

温度で約25℃ 湿度で約50%ほどです。

その心地よい空間を造ることがトータルバランス住宅です。

そしてその快適な空間を外断熱工法を用い構造体も同じく良い環境を造るのです。

人も快適、家も快適故に共に長生きできる仕組みなのです。

他工法でも断熱気密は数値的に制度は上がってきておりますが工法によっては気密性能は特に数年で

劣化してしまうことが取りざたされています。

そうなると計画換気が損なわれ結露など住宅と人に悪影響を及ぼしてしまいます。

世代に合わせた家づくり

家族が成長し変わるように、家もまた時間や世代によって変化する必要があります。

『世代に合わせた家づくり』で、みんながいつまでも快適に暮らせる場所を一緒につくりませんか?

建て始める世代、今後どのようなライフスタイルを考えているかによっても

最適な間取りや仕様は異なります。

GATは世代の変化にも対応できる住空間が提供できるよう提案します。

長く愛せる家、長く安心して住むことができるお家を建てましょう。

各世代に合わせた家づくり

若い世代

まだお子様もいなく夫婦のみの場合、お2人の趣味や好みを反映させることも必要ですが、最も考慮すべきは人生100年時代だということです。

今のライフスタイルを反映させた見栄もあってかっこいい住宅も、お子様ができた、職場が変わったなどなど様々な要因で異なる生活にすぐに変わってしまいます。

今ではまだわからない将来を見据え、ケースバイケースを一緒に考えた住宅の相談や提案をします!若い世代からすると、いろいろ経験した人生の先輩でもあるスタッフが対応いたしますので安心してくださいね!

子育て世代

子育て世代にとって最も重要視するのは、お子様の健やかな成長なのではないでしょうか?

養育費や教育費などが増え始め、お子様も独立心が芽生えてくることでしょう。健全な成長を願い、家づくりにも注意が必要な時期だと思います。

夫婦が一番大変な時でもありますが、家事効率をも考慮された「いい家」にいることで、癒され夫婦の会話も自然と増える、そんな家族愛が育まれる家を提供します。

シニア世代

近年ではグランドゼネレーションと呼ばれ、定年を迎える頃かと思います。人生で様々な経験から得られた知識やセンスを今後の生活にも活かす時です。

実は趣味趣向に積極的にもなり始める頃で、アクティブに活動ができるといいます。しかしその反面、身体機能は低迷してきて、病気の発症率も高くなってきます。

豊かな人生を満喫できるよう、シェルターのような家、病気の発症や身体機能の衰えを助けられる「いい家」を提供します!建て替えのリフォームなども今からならありですね。

20代、30代で建てた家が

自分たちの人生の終末まで物理的、精神的にも住み心地のいい家として長持ちする

「いい家」だったと振り返られる家づくり、

子の世代、孫の世代を超えて住まえる家造りを

一緒に考えて家造りに臨んでおります。

3つの「いい家」づくりの具体的な方法について

①担当の一貫管理体制

家づくり計画 → 資金計画 → 設計 → 本設計 → 本工事 → 完成引渡し → メンテナンス

という一連の流れをGATでは代表自ら一貫してご提供しております。他社様によっては、各流れごとに担当が変わることもしばしば。。

それでは信頼もしきれないですし、希望が反映されるまでも時間がかかりますよね。GATではそんなことはないのでご安心くださいね!

②

③

GATが建てる家の特徴とは?

断熱・気密に特化した性能住宅の提供

GATでは性能住宅の考え方をお客様目線で考察して提案しています。性能住宅は一般住宅と比較して初期費用(イニシャルコスト)は高額になりがちです。しかし光熱費や経年劣化などを考慮してもランニングコストは安くなるんです。

性能の劣化しない住宅で100年以上、長持ちする住宅で快適で健康に長持ちすることでトータルコストは安くなる。

また健康に過ごせるので医療費等の軽減にもつながります。ほかにも地球温暖化に伴う環境破壊の軽減につながり、世代を超えて自然環境の保全に寄与するということにもつながります。

石川さんの考え・メッセージ

「若夫婦の~」や「子育て世代」、「シニア層の平屋」、「カッコイイ住宅」、「キャッチコピー」は目を引くけど本当にいい住宅とは何なのか、「売れる住宅ではなく住める住宅を提共したい。」という願いが私にはあります。

若夫婦でもいづれはシニア世代は訪れるので、家造りは一生に一度しかないと思い建ててこそ、満足する本当の良い住宅となる。

たとえ裕福で余裕がある建て主であっても、強い気持ちで「良い家」を建てる執念がなければ何度建てても心情は満足できないでしょう。

現在リッチであってもそれが永続されるとは約束できない。

だからこそ建てられる時に自分、家族を守るシェルターとして「いい家」を造って置くべきです。

外断熱と内断熱

初めに

他社比較

断熱構造を根本から見直した外断熱工法

外断熱工法の特長には以下のようなことがあります。

1. 湿気や結露に起因する木材腐朽菌が繁殖しにくい壁内環境の為、カビ、ダニ、白蟻など連鎖する住宅の被害がなく家が長持ちする

2.断熱・気密処理が簡便で確実(断熱、気密工事完了後の気密測定実施による気密確保の徹底が出来る

3.躯体内部に断熱層が無い為、設備関係だけでなく壁面収納やニッチ等を無理なく計画できる

4.建物の熱容量が大きいため冷暖房負荷を軽減できる

5.断熱材が高価であり、内断熱と比較して高価になる

6.延焼性や燃えると有毒ガスが出る断熱材は使用できない

7.断熱材を介して外壁を貼るので大地震を考慮して比較的軽い金属製の外壁を貼るのが望ましい

光熱費シミュレーション

お客様の声①

GATの外断熱工法による高気密高断熱住宅に住んで8年が経ちました。おかげさまで、住み心地は快適で、健康的な生活を送っています。

リビングは2階に設置し、屋根に断熱する外断熱の利点を活かして、屋根勾配に沿った天井にしました。階段吹き抜けを含む広い空間は開放的でとても気に入っています。

エアコンは3台ありますが、主にリビングの1台で年中快適に過ごしています。特に春秋はエアコンなしでも過ごしやすいです。

近頃の夏は「※やませ」がなく夏が暑く、うだるような暑さになるときがあります。このような時に家に入ってエアコンで涼をとろうと家に帰り、一歩家に入るとひんやりと涼しく誰もいないのにエアコンをかけているのかと勘違いするほどです。

※ベーリング海より吹き込む冷たい北東気流が日射によって温められた地上の空気と交わったときにおこる霧状になった冷たい気流。岩手の沿岸北部に顕著に表れる気象現象。

こんな時、私たちより後に建てた知り合いの家から帰ってきたとき性能の違いを実感します。時々訪問してくるGATのスタッフさんにそれを言うと

「特に冷房は家の気密・防湿の性能に負うところが大きいのです」と言っていました。

こんなこともありました。

岩手でも初めて台風が上陸して岩手を縦断しながら大変な災害をもたらした時のことです。窓には滝のような雨が流れ近所の樹木が大きく揺れて恐怖を覚えましたが家の中はとても静かで窓から外を見なければ「台風きてるの?」という感じでした。

家族みんなで安心できる家で良かったねとあらためて納得しました。

この時は近くの川が氾濫して低いところの家は一階天井付近まで泥水が押し寄せ、家の復旧が終ってもにおいや、湿気がこもり、大変な思いをしたそうです。

家を建てるときは土地、耐震性、間取りの順番で考え、もしもの地震や津波など災害時の事も考えて建てましょう。とGATのスタッフが言っていたことを思い出し、それを踏まえて土地を決めたので本当に良かったと思っています。

2011年の日本大震災から5年しかたっていない2016年にことだったのでまさかと思いましたが本当に良かったです。

最近では脱炭素の観点から省エネ住宅が普及しているようですが、一定の住宅には補助金も交付されるみたいですが、私たちの時にはせいぜい割り増し融資程度だけでした。

しかしGATの外断熱性能住宅で以前に住んでいた家の1/3程の電気代でこれ以上、ガス、灯油代は掛かりません。大変助かっています。

くわえて一度この快適さを体験してしまっては、もうほかの住宅には住みたくありません。。(笑)

私が一番感謝していることがあります。それは冬でも脱衣場で洗濯物が夜干して朝方には乾いていることです。それとお風呂の壁など以前と違って一切カビが発生しないのです。

それゆえにGATの外断熱住宅は自信をもってお勧めできる家だと思います。

お客様の声②

私がこの工務店を選んだ最大の理由は、彼らの断熱技術の高さと顧客に寄り添う姿勢にありました。過去に住んでいた家では、夏はエアコンをフル稼働させてもなかなか涼しくならず、冬はどれだけ暖房をつけても寒さがこもるという問題に悩まされていました。しかし、この工務店で建ててもらった家は全く違いました。外の気温が極端に高くても低くても、室内は常に快適な温度を保っています。この驚くべき断熱性能のおかげで、エネルギーコストも大幅に削減されました。実際に、以前住んでいた家と比較して、冷暖房にかかる費用が半分以下になったのです。

さらに、この工務店のスタッフは、家づくりのプロセス全体を通じて、私たちの意見や希望を真剣に聞いてくれました。初期の打ち合わせから完成後のフォローアップに至るまで、常に私たちの立場に立って考え、最適な提案をしてくれました。特に、私たちが重視したのは家の断熱性能と日当たりでしたが、それらを最大限に生かす設計を提案してくれたのは、この工務店の技術力と顧客への深い理解があったからこそです。

また、アフターサービスに関しても、細やかな心配りを感じます。例えば、引き渡し後に小さな不具合があった時も、迅速かつ丁寧に対応してくれました。そのため、信頼できるパートナーとして長期的な関係を築くことができています。

私はこの工務店に感謝しています。彼らの専門知識と顧客への配慮が合わさって、私たちの理想の家を実現してくれたからです。これから家を建てる方には、是非この工務店をお勧めします。高い技術力はもちろん、お客様一人一人の夢や希望を形に変えてくれる、そんな温かい心を持ったプロフェッショナルたちです。

お客様の声①

断熱性に優れた工務店を選んだことで、私たち家族の生活が一変しました。以前住んでいた家は冬場になると寒くて、夏は暑くて過ごしにくい日々でした。しかし、この工務店が建ててくれた家では、季節を問わずに快適な室温を保つことができています。特に冬の寒さが厳しい時期にこの家の価値を痛感しました。外気温が氷点下にも関わらず、室内は暖房を控えめにしても暖かく過ごせました。それによって暖房費用も大幅に削減でき、経済的な負担も軽減されました。

この工務店のスタッフは、家づくりの過程で私たちの要望を丁寧に聞き入れてくれました。断熱性能を高めるための材料選びや工法について、わかりやすく説明してくれたのが印象的です。また、見た目だけでなく機能性も重視してくれる姿勢には、プロフェッショナリズムを感じました。実際に住んでみて、その細やかな配慮が快適な住空間を実現していることを実感しています。

アフターサービスも充実しており、小さな問題が発生しても迅速に対応してくれるので安心して暮らせています。この工務店を選んだことは、私たち家族にとって最良の選択でした。快適な住まいは、日々の生活の質を高めるだけでなく、家族の絆も深めてくれるような気がします。未来の家づくりを考えている方々には、ぜひこの工務店をお勧めしたいです。その理由は、単に技術力が高いからではなく、お客様一人ひとりの幸せを真剣に考えてくれるからです。

ZEHビルダーに登録がされました!

ZEHビルダーに登録がされました!

耐震等級3の家

耐震等級とは

耐震等級は「住宅性能表示制度」のなかの1つの基準です。地震が起きたときの強さについて、等級1~3の数字で示しています。

家を建てるときや購入するときに、間取りや内装は目で見ることで判断できますが、「地震に対しての建物の強さ」などはなかなか判断できません。当社では第三者機関を用いて、お客様の安心のために、この地震に対しての強さも証明できるような体制を取っています。

震災に強く、安心な家

地震が多い日本では、耐震性能の高さによって住宅の価値が大きく左右されます。住宅は地震から家族を守ることはもちろん、地震のあとも安全に住み続けることのできる「強さ」が必要です。また住まいの耐久性を高めることで、資産としての価値も上がります。

「耐震等級3」+「制震デバイス」+「ベタ基礎工法」

本当に強い家とは、自身の揺れで倒壊しないことはもちろん、地震のあとも安心して住み続けることができる住まいです。GATの家は、地震の揺れを吸収し、繰り返される地震動にも耐えられる高い耐震性能を備えています。

国土交通省の「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」の報告書によると、震度7の揺れが2回続くような震災で建物の倒壊を防ぐには現行の耐震基準の約1.5倍の強度が必要であることがわかっています。これは耐震等級3の家に相当し、それ未満では倒壊の可能性があるということです。

また繰り返される地震動に耐えるためには、「耐震」だけでなく、「制震」や「基礎の強さ」が必要不可欠です。

耐震等級1

耐震等級1は、現在の建築基準法で定められた最低限の耐震性を満たしていることを表します。つまり1981年6月1日以降に建築された建物については、評価書の有無に関わらず、耐震等級1レベルの耐震性を持っているということです。

-

損傷防止

数十年に一度程度発生する地震(震度5強程度)で、著しい損傷を生じない -

倒壊等防止

数百年に一度程度発生する地震(震度6強~7程度)で、倒壊・崩壊しない

震度6強~7といえば、最近でいうと東日本大震災や熊本地震などのレベル。このような大地震で建物が損傷したとしても、人命が損なわれるような壊れ方はしないよう設計されています。

耐震等級2

耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震力に耐えられる強度です。つまり震度6強~7レベルの1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しないような強度が求められます。

災害時の避難場所として指定されている学校・病院などの建物では、耐震等級2以上が確保されるようになっています。長期優良住宅の認定にも、耐震等級2以上が必要です。

耐震等級3

最も高いレベルが耐震等級3で、等級1の1.5倍の地震力に耐えられる強度です。つまり震度6強~7レベルの1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しないような強度が求められます。

耐震等級3は、災害時の救護活動の拠点となる消防署・警察署などの建物の基準にもなっています。

耐震基準4つのポイント

主に次の4つの項目が、耐震性能には重要となります。耐震等級1では建物の重さや耐久壁の量やバランス・接合部の強さがチェックされます。耐震等級が2や3になると床の強さについても検討されます。

-

建物は軽いほう良い

全体的な重さはもちろんですが、最も重要な箇所は屋根です。屋根が重いと重心が高くなるため、自身の揺れの影響が大きくなります。もしも床面積や耐力壁の量が同じなら、重い瓦屋根よりも軽いガルバリウム鋼板屋根のほうが耐震性能は高くなります。

屋根はお家の印象を作るという考えもあり、こだわりが出る部分でもあります。後悔しないためにも、優先順位等を考慮して計画をしましょう。 -

耐力壁が多いほうが良い

耐力壁とは建物を支える役割をもつ壁のことを言います。通常の壁とは異なり、構造変えることや構造用面材というものを入れたりすることで、強度を高めます。よくある住宅の木造2階建て以下の住宅では、耐力壁の量によって耐震性能が判断されることが多いです。

耐力壁を増やすことは間取りや外観にも大きな影響を及ぼすため、どの程度の耐震等級で進めるかなどはお気軽にご相談ください。 -

耐力壁や耐震金物のバランス

耐力壁の量が十分な場合でも耐力壁が比較的薄い箇所がありそこに集中して力が入ってしまった場合、そこから崩壊する可能性が高まります。そのため耐力壁は量だけでなくバランスも加味する必要があります。

また大きな力のかかる接合部を固定する耐震金物も、欠かせません。大地震で建物が激しく横に揺れると、耐力壁の両端の柱に強い力が加わるため、柱と土台がしっかりとつながれていないと、柱が引き抜けて倒壊の原因になりかねません。 -

床の耐震性能(強度)

耐震等級2以上の家を建てる場合は、床の強さについても検討しなければいけません。地震の揺れに上で最も重要な部分は耐力壁ですが、耐力壁がつながっている床が弱いと、先に床が壊れてしまい地震の力を耐力壁に流すことができなくなってしまいます。

「床倍率」という方法で床の強さは確認することができ、床組みの工法や厚さなどから強さを計算します。

2つの耐震基準の落とし穴

耐震等級1が耐えられる範囲

耐震等級1の家でも建築基準法における最低限の耐震性能は担保されているため、「耐震等級1でも大丈夫なのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし耐震等級1は「震度6強~7レベルの地震でも人命が守られるように」という観点から定められた決まりです。この「人命を守る」とはどういうことかというと、「震度6強~7レベルで揺れても、倒壊せずに人のいる空間を確保できること」を意味しています。

ここで落とし穴が1点あります。それは耐震等級1は単発の揺れには有効でも、連続した揺れは考慮されていないということです。大きな地震には「余震」が必ずと言っていいほど来ます。それは数分後なのか、数時間後なのか、数日後なのかはわかりません。その余震が逃げ遅れた人がいた時や救助している人がいた時に襲ってきた場合、耐震等級1だけでは大きな被害を受ける可能性も出てきます。

耐震等級3「相当」という文

「耐震等級3相当」という文言を見ることがあると思います。これは耐震等級3相当の性能をもっているが、正式な認定は受けていないことを意味します。

正式な検査を行って耐震等級の認定を受けるには、およそ10~20万円の費用がかかります。そのため耐震等級3と同レベルの材料や工法を使いつつ、正式な認定は受けないという選択肢もあるのです。それでは施工に欠陥があったとき、お客様にはわからないと思います。

GATではお客様の安心のためにも、認定を受ける費用は全て当社で負担しています。そのため当初の提示した料金よりも高くなることはありません。

「人命を守る」だけでなく「安心して住み続けられる」という考えからも、耐震等級は最低でも2、3があればもっと安心といえるかもしれません。

GATの家づくり相談会開催!

準備中

~ 準備中 ~

GATが提供する住宅の性能

GATのオリジナル断熱工法

GATでは長年の大工の経験から、岩手県の寒い地域でも乗り越えられる断熱の工法を見つけ出しました。ハウスメーカーの建売住宅では建てることができず、ハウスメーカーでやろうとしてもとても高額になってしまう。。そんな断熱工法です!

詳細はこちら

新しい省エネ「ZEH」にも対応!

今、日本の住まいと住み方が変わろうとしています。それが、住宅の本格的なゼロ・エネルギー化への取り組みです!

GATではお客様が住み始めてからの光熱費も考え、ZEHにも対応したお家を建てています!

詳細はこちら

公共施設でも採用されている耐震等級3の家

日本は地震が多い国として有名です。東日本大震災もありましたし、2024年はお正月から石川県で地震がありました。

そんな災害にも恐れずに済むことができるよう、公共施設に取り入れられる耐震等級3の家も建てています!

詳細はこちら新しい省エネ「ZEH」にも対応

新しい省エネ「ZEH」

今、日本の住まいと住み方が変わろうとしています。それが、住宅の本格的なゼロ・エネルギー化への取り組みです。

先進のテクノロジーと最新のノウハウで実現できる「ZEH (ゼロ・エネルギー・ハウス)」で、岩手の寒さや土地柄を活かしたお家づくりをしましょう。

ZEHゼッチとは? (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)

環境に配慮した暮らしのために、「住宅の省エネルギー化」が最重要課題のひとつとなっています。2025年に義務化が求められる省エネルギー基準よりも、さらにグレードの高いものが「ZEH基準」です。ZEHとは、高い「断熱」性能をベースに、高効率機器やHEMSによる「省エネ」、太陽光発電などによる「創エネ」を組み合わせることで、住宅の一次エネルギーの年間消費量が正味でおおむねゼロになる住まいのこと。

ZEH支援事業による普及促進のための補助金制度※もあります。さらに日本全国でZEHを建てられるようにバリエーションが追加されました。建設条件や地域、ご家庭ごとのニーズなどに合わせて幅広く対応ができるようになり、今後、ますます住宅の省エネルギー化が進むことが期待されています。

※補助金事業は予算額・期間が定められています。

ZEHは「断熱」「省エネ」「創エネ」でエネルギー収支をゼロにする住まいです。

-

エネルギーを極力必要としない家

断熱性能はUA値という指標で表し、地域によって異なるが0.4~0.6以下をクリアしなくてはなりません。

断熱性能の要件(高断熱外皮) -

エネルギーを上手に使う家

エネルギー消費の大きい「空調」「照明」「給湯」「換気」の4項目で、省エネ効果の高い設備やアイテムを導入することで、一次エネルギー消費量を20%以上削減します。

省エネの要件(省エネルギー設備) -

エネルギーをみずから創る家

ZEHの3本柱の一つ創エネルギーは、太陽光発電システムがメインとなり、家庭用燃料電池や蓄電池などを組み合わせることで、日常から非常時まで役立つ。

創エネの要件(太陽光発電システム等の再生可能エネルギーシステム)

ZEHの4つのメリット

-

健康への好影響

高断熱住宅は居室間の温度差による急激な血圧上昇を防ぐほか、その総合的な効果により健康改善に結びついているという調査結果もあります。 -

光熱費の削減

ZEHにすることで、光熱費は一般的な在来住宅と比較して大幅に削減することができます。そのため、地球にも、そして家計にもやさしい住まいになります。 -

災害時にも貢献

太陽光発電による創エネと蓄電池による蓄エネを組み合わせれば、停電時でも生活に必要な電気機器を稼働させることが可能になるため、災害時にも心強いです。 -

快適性の向上

高断熱に加え、自然の力を利用するパッシブデザインという設計手法により、省エネとともに、光や風の心地よさ、太陽の暖かさにより快適性も向上します。

ZEHの未来とは?

ZEHはもう、当たり前になります。

地球温暖化ガスの排出量削減が世界的な課題とされているなか、政府が2030年までに新築住宅の平均での実現をめざしている「ZEH」。一次エネルギー消費量収支ゼロの住まいが、いまや当たり前になりつつあります。

岩手県を知り尽くしたGATだからこそできるオリジナル工法により、心地よく、より快適な毎日を楽しめる、ハイレベルなZEHをお届けしています。

断熱構造を根本から見直した外断熱工法

外断熱工法の特長には以下のようなことがあります。

-

01

湿気や結露に起因する木材腐朽菌が繁殖しにくい壁内環境の為、カビ、ダニ、白蟻など連鎖する住宅の被害がなく家が長持ちする -

02

断熱・気密処理が簡単で確実(断熱、気密工事完了後の気密測定実施による気密確保の徹底が出来る) -

03

躯体内部に断熱層が無い為、設備関係だけでなく壁面収納やニッチ等を無理なく計画できる -

04

建物の熱容量が大きいため冷暖房負荷を軽減できる -

05

断熱材が高価であり、内断熱と比較して高価になってしまう -

06

延焼性や燃えると有毒ガスが出る断熱材は使用できない -

07

断熱材を介して外壁を貼るので大地震を考慮して比較的軽い金属製の外壁を貼るのが望ましい

GATのZEH

外断熱工法の断熱材は(グラスウール等)に比べて高価でありコストアップの要因となってしまいます。しかし、建築時に多少高くついても100年以上も長持ちする住宅と、最初は安くても30年で建て替えなければならない住宅では、どちらが健全で正解なのでしょうか?これは日本の住まいのあり方そのものに対する問いかけでもあるのです。

外断熱工法とは、単に外壁に断熱材を貼ればいいというものではありません。経験と実績による確かな施工技術と理論的裏付けがあってこそ、本当の外断熱工法が可能になるのです。

コスト的には多少高価でも、気密性能の高さや快適さその仕組みから成せる高耐久性、これらは非常に高い満足度を実現します。住いそのものも、中で暮らす人も、いつまでも健康に過ごせる真の性能住宅です。

太陽光発電を使用した

家づくりの流れ

情報収集・家族での話し合い

新築の家づくりを始める第一歩は、情報収集と家族での話し合いです。この段階では、夢の家を実現するための基礎知識を付けていきます。

家族での話し合い

家族全員で一度話し合いをして、絶対に外せない条件をリストアップしていきましょう。例えば、子供が遊ぶ広いリビング、趣味のための部屋、ホームオフィススペースなど、家族それぞれの要望を明確にします。

理想を並べればものすごくたくさんの内容が出てくると思います。しかしすべてを叶えるのは難しいため、バランスを見つけるために、家族全員で妥協点を見つけることが大切です。

情報収集の方法

- 住宅展示場を訪問

実際のモデルハウスを見ることで、間取りや素材感を体感できます。 - インターネットや雑誌

最新の住宅トレンドや、各工務店の特徴を把握できます。 - 住宅セミナーへの参加

専門家から直接学べるチャンスです。資金計画や法規制についての知識も得られます。ただ売り込まれる可能性もありますので、注意をしましょう!

多くの情報を収集しつつも、家族のニーズに合った選択をすること。理想ばかりを追い求めず、予算やライフスタイルに合った家づくりを目指しましょう。また、この時点での情報収集が後の段階でのスムーズな決定に繋がります。家族での話し合いは、新しい家での生活を想像し、夢を膨らませる楽しい時間にもなります。

予算・資金計画の決定

家を建てる際、最も重要なのが予算と資金計画の決定です。ここでの計画が全ての工程に影響を与えるため、慎重に行う必要があります。以下の点に注目して計画を立てましょう。

-

総予算の設定

まずは住宅ローンの利用可能額についてです。金融機関に事前相談し、どの程度のローンが利用可能かを確認します。

自己資金の割合を明確にし、それに基づいて総予算を決定します。また予期せぬ出費に備えて、予算の約10%は予備費として計上することが一般的です。

-

詳細な資金計画

全体の資金を考えた後は、建設費用の内訳を考えることが重要です。土地代金、建物本体価格、外構費用、諸経費など、それぞれの項目ごとに費用を分けて考えます。

将来のライフプランの計画も重要です。子供の教育費や老後の資金など、将来の大きな出費も考慮に入れます。

-

柔軟な計画の重要性

市場の状況や金利の変動により、計画を柔軟に修正することが必要になることがあります。

最近で言うとウッドショックなどにより木材が高騰したということもあります。こういった予期せぬ事態もできるだけ考慮しましょう。

実現可能な範囲での夢の家づくりを目指すこと。無理なく返済できるローン額を把握し、家族の将来のライフスタイルに合った計画を立てることが大切です。予算計画は、家族の安心と幸せな生活を支える基盤となります。

工務店の選定・決定

新築を建てる上で、工務店の選定・決定は極めて重要なプロセスです。理想の家を実現するためには、信頼できるパートナーを見つけることが必須です。次の点に注意しながら、最適な工務店を選びましょう。

工務店選びの基準

以前に建てた家の品質や顧客の評価をチェックし、工務店の実績と評価を確認。要望を正確に理解し、柔軟に対応できるかどうかというコミュニケーション能力があるかも重要です。

工務店によって対応エリアと専門分野が変わるので自宅の地域に精通しているか、また、希望する家のスタイルを得意としているかを確認します。

比較・検討

見積もりの比較: 複数の工務店から見積もりを取り、内容と価格を比較します。

ポートフォリオの確認: 実際に建てた家の例を見て、質やデザインを確かめます。

最終的な決定

契約内容の確認: 工期や保証内容、アフターサービスなど、契約に含まれる内容を詳細に確認します。

直感も大切で最終的には、信頼できると感じる工務店を選ぶことも重要です。

情報収集と比較を丁寧に行い、自分たちのニーズに合った工務店を見つけることです。また、長期にわたる関係になるため、コミュニケーションがスムーズに取れるかどうかも大きなポイントです。選んだ工務店との良好な関係が、家づくりの成功への鍵となります。

住宅ローンの事前審査

新築の資金計画において、住宅ローンの事前審査は大きな節目です。これにより、どれくらいの金額を借り入れることができるか、またどのような条件でローンを組むことができるかが明確になります。以下のステップで進めていきましょう。

-

事前審査の重要性

借入可能額の確認: 予算計画に必要な最大の借入額を知ることができます。

返済計画の策定: 月々の返済額と期間を見積もり、家計に与える影響を評価します。

-

準備する書類

収入証明書類: 給与明細や所得証明書など、定期的な収入を証明する書類が必要です。

他の借入情報: クレジットカードの利用状況や他のローン情報も影響を与えます。

-

金融機関との交渉

複数の金融機関を比較: 金利や条件が異なるため、複数の金融機関と交渉を行います。

条件交渉の可能性: 金融機関によっては、条件交渉が可能な場合もあります。

複数の金融機関に相談し、最適な条件を見つけることです。また、自身の信用情報を正確に理解し、無理のない返済計画を立てることが重要です。事前審査を通過することで、家づくりの次のステップに進むための自信と安心を得られます。

土地探し

家づくりにおいて、「土地探し」はその基盤となる重要なステップです。理想の家を建てるためには、適切な土地を見つけることが不可欠です。以下のポイントに注意しながら、理想の土地を見つけましょう。

土地探しのポイント

立地条件の検討: 通勤・通学の便利さ、買い物施設の近さなど、日常生活に必要な要素を考慮します。

環境の確認: 自然光の量、周囲の騒音レベル、治安の良さなど、生活環境をチェックします。

将来の価値: 土地が将来価値を保持するか、または上昇する可能性も考慮に入れます。

利用可能なリソース

不動産会社の利用: 知識豊富な不動産会社を利用することで、適切な土地情報を得られます。

インターネットの情報: オンラインでの土地情報も豊富にあり、比較検討が容易になります。

注意点

法規制の確認: 建築基準法や地域の規制に違反していないかを確認します。

土地の形状と条件: 土地の形状や地盤の状態も、建築計画に大きく影響を与えます。

自分たちのライフスタイルに合った土地を見つけること、そして将来性を考えた選択をすることです。また、土地探しは時間がかかるプロセスであるため、焦らずにじっくりと取り組むことが大切です。適切な土地選びが、快適な住生活の第一歩となります。

土地の買付申込み

理想の土地を見つけたら、次は「土地の買付申込み」を行います。このステップでは、希望する土地を確保するための手続きを進めます。以下のガイドラインに従って進めましょう。

-

買付申込みのプロセス

買付申込書の提出: 希望する土地に対し、正式に購入意志を示すための書類を提出します。

申込金の支払い: 土地の買付申込みには、しばしば申込金(手付金)の支払いが伴います。

-

申込時の注意点

条件の明記: 購入条件(価格、支払い条件、引渡し時期など)を明確にし、書面に記載します。

キャンセルポリシーの確認: 申込金の返金条件やキャンセル時のペナルティーについて、事前に確認しておきます。

-

不動産業者との交渉

交渉の余地: 価格や条件について、不動産業者との間で交渉の余地がある場合があります。

専門家の意見を参考に: 不動産取引に詳しい専門家(弁護士や不動産コンサルタント)のアドバイスを求めることも有効です。

条件を明確にし、書面に記録することで、後のトラブルを避けることが重要です。また、買付申込みは土地を確保するための重要なステップであるため、慎重に進める必要があります。このプロセスを通じて、理想の土地を手に入れる一歩を踏み出します。

土地の購入契約

土地の買付申込みが承認された後、次のステップは「土地の購入契約」の締結です。この段階で、土地の購入に関する法的な取り決めが行われます。以下の点に留意して契約の進行を確実に行いましょう。

契約書の内容確認

価格と支払い条件: 購入価格、支払い方法、支払いスケジュールを確認します。

土地の引き渡し時期: 契約書には、土地の引き渡しがいつ行われるかが記載されています。

法的手続きと書類

権利書の確認: 土地の所有権が明確であることを確認します。

登記簿謄本の確認: 土地の正式な登記情報を確認します。

専門家との協力

法律専門家のアドバイス: 不動産取引に詳しい弁護士や司法書士のアドバイスを受けることが重要です。

不動産業者のサポート: 購入過程のサポートを不動産業者に依頼することも有効です。

注意点とコツ

細部に注意: 契約書の小さな条項にも注意し、不明瞭な点は明確にしておくことが大切です。

冷静な判断: 精神的にも財政的にも大きな決断であるため、冷静な判断が必要です。

契約内容を十分に理解し、疑問点は事前に解消することです。また、専門家の助言を求めることで、より安心して契約を進めることができます。この契約を通じて、あなたの新しい家づくりの夢が現実のものとなります。

敷地調査

土地の購入契約が完了したら、次に進むべきは「敷地調査」です。このステップでは、土地の状態を詳細に分析し、建築計画に必要な情報を収集します。以下の要点に注意して、調査を進めましょう。

敷地調査の目的

地盤の状況確認: 地盤が建築に適しているか、安定しているかを調べます。

土地の特性把握: 日照、風向き、周辺環境など、土地の特性を理解します。

敷地調査の方法

地盤調査: 地盤の硬さや水分量を測定する専門的な調査です。

境界確認: 土地の正確な境界線を確認し、隣地とのトラブルを避けます。

敷地調査の方法

地盤調査の専門家: 地盤工学に精通した専門家による詳細な分析が必要です。

測量士のアドバイス: 正確な測量と境界確認は、建築計画を正確に進めるために不可欠です。

調査結果の活用

建築計画への反映: 地盤の状況に応じて、基礎構造や設計の変更が必要な場合があります。

予算計画の調整: 地盤改良などの追加工事が必要な場合、予算計画の見直しが必要になることもあります。

専門家の意見を積極的に取り入れ、敷地の特性を正確に理解することです。また、調査結果に基づいて柔軟な計画調整を行うことで、建築プロジェクトの成功につなげることができます。敷地調査は、建築計画の土台となるため、この段階での正確な情報収集が重要です。

間取りの打ち合わせ・予算決定

敷地調査が終了した後、次なる重要なステップは「間取りの打ち合わせ・予算決定」です。このフェーズでは、家族のライフスタイルや希望に合わせて理想の間取りを決定し、それに基づいた予算を設定します。以下のポイントに注目して進めましょう。

間取りの打ち合わせ

家族のニーズの検討: 各家族のプライベート空間の必要性、共有スペースの大きさなどを考慮します。

機能性とデザインのバランス: 見た目の美しさだけでなく、使い勝手の良さも重視します。

予算の決定

建築費用の見積もり: 間取りに基づいた詳細な建築費用の見積もりを取ります。

追加コストの検討: 特別な設備やデザインによる追加コストも考慮に入れます。

コミュニケーションの重要性

建築家やデザイナーとの相談: 専門家の意見を取り入れながら、最適な間取りを模索します。

家族間の意見調整: 家族全員が満足できる間取りにするためには、家族間のコミュニケーションが重要です。

注意点とコツ

将来の変化を考慮: 子供の成長や老後の生活など、将来のライフステージの変化を考慮することが大切です。

予算とのバランス: 理想の間取りと予算のバランスを見極めることが、計画の成功への鍵です。

実現可能な夢を描きつつ、予算内での最適な選択を目指すこと。また、専門家との密接なコミュニケーションを通じて、機能性とデザインの最適なバランスを見つけることが重要です。この段階を通じて、理想の家づくりの具体的なイメージが形になっていきます。

住宅ローンの本申込み・工事請負契約の締結

間取りと予算が決定した後、家づくりのプロセスは「住宅ローンの本申込み」および「工事請負契約の締結」へと進みます。このステップでは、資金面での最終決定と、建設工事を正式に依頼することになります。以下のポイントに留意して進めましょう。

住宅ローンの本申込み

金融機関との最終交渉: 事前審査の結果に基づき、最適な金利や返済条件を再確認します。

必要書類の提出: 収入証明書や契約書類など、ローン申込に必要な書類を提出します。

工事請負契約の締結

契約書の確認: 工事の範囲、工期、費用などの契約内容を詳細に確認します。

保証・保険の確認: 工事中の事故や不具合に備えた保証や保険の内容を確認します。

注意点

金融機関の選定: 複数の金融機関を比較し、最も有利な条件のローンを選ぶことが重要です。

契約内容の再確認: 工事請負契約には細かな条項が含まれているため、専門家と共に内容を精査します。

ローンの条件と工事契約の内容を明確に理解し、自分たちの状況に最適な選択をすること。また、長期にわたるローンと建築プロジェクトには、慎重かつ緻密な計画と確認が求められます。この段階を経て、いよいよ実際の建設工程へと移行していきます。

確認申請提出・建物詳細設計打ち合わせ

住宅ローンの本申込みと工事請負契約が完了したら、家づくりは「確認申請の提出」と「建物詳細設計の打ち合わせ」へと進みます。このステージでは、建築計画が法的な基準を満たしているかを確認し、建物の具体的なデザインを固めていきます。以下のポイントを押さえて進めましょう。

確認申請の提出

建築基準法の遵守: 設計図が建築基準法に沿っていることを確認し、必要書類を準備します。

行政への申請: 設計図と関連書類を地方自治体の建築指導部門に提出し、確認を受けます。

建物詳細設計の打ち合わせ

デザインの最終決定: 外観、内装、材料選定など、家の詳細なデザインを決定します。

機能性と快適性の検討: 生活動線や収納スペースの配置、省エネ設計などを詳細に計画します。

注意点とコツ

法規制の理解: 建築計画が地域の法規制や条例に違反していないか、専門家と共に確認します。

柔軟な対応: 打ち合わせの過程で新たなアイディアや要望が出ることもあります。必要に応じて設計を調整します。

専門家の意見を積極的に取り入れつつ、自分たちの希望を明確に伝えることです。また、法的な制約と実用性のバランスを見極めることが重要です。このフェーズを通じて、家づくりの計画がより具体的で実現可能な形に進化していきます。

着工~工事

確認申請が承認され、詳細設計が完成すると、いよいよ「着工〜工事中」のフェーズに入ります。この時期は、夢に描いていた家が実際の形となって現れる過程であり、様々な工程が進行します。以下のステップで工事の進捗を管理しましょう。

-

着工の準備

工事スケジュールの確認: 工事の開始日から完成予定日までのスケジュールを確認します。

安全対策の確認: 現場の安全管理に関する対策が適切に行われているかを確認します。

-

工事の進行管理

定期的な現場確認: 定期的に工事現場を訪れ、進捗状況をチェックします。

問題点の早期発見と対応: 工事中に発生する問題には迅速に対応する必要があります。

-

コミュニケーションの維持

工務店や施工者との連絡: 工事の進行に関して、工務店や施工者と密接に連絡を取り合います。

変更や追加工事の相談: 必要に応じて、設計の変更や追加工事に関して相談します。

-

注意点

品質管理の徹底: 工事の品質が設計通りであることを確認し、必要に応じて是正を依頼します。

予算とスケジュールの管理: 追加工事による予算超過やスケジュールの遅延に注意します。

定期的な現場確認と施工者との継続的なコミュニケーションを通じて、工事の進行を適切に管理することです。また、変更が必要な場合は早めに相談し、柔軟に対応することが重要です。この段階を通じて、あなたの夢の家が現実のものとなっていきます。

引き渡し

工事の完了に伴い、家づくりのプロセスは「引き渡し」の段階に入ります。このフェーズでは、建築された家を正式に受け取り、最終的なチェックを行います。以下のステップで引き渡しを円滑に進めましょう。

最終確認の実施

完成物件の検査: 完成した家の全体を細かくチェックし、計画通りに建築されているか確認します。

設備の動作確認: 電気、水道、ガスなどの設備が正常に機能しているかを確認します。

最終確認の実施

残金の支払い: 契約に基づいて、完成した家の残金を支払います。

重要書類の受け取り: 保証書や取扱説明書などの重要書類を受け取ります。

キズや不具合の対応

不具合の報告: キズや機能不全があれば、すぐに施工者に報告します。

修正の実施: 必要に応じて修正工事の手配を行います。

注意点とコツ

細部に目を向ける: 細かい部分まで目を配り、隅々までチェックすることが大切です。

書類の整理: 受け取った書類は保証やメンテナンスに必要なため、大切に保管します。

最終確認を急がず丁寧に行い、不具合があればその場で指摘することです。また、すべての手続きが完了した後に家を受け取ることで、安心して新生活を始めることができます。引き渡しは新しい家での生活のスタートラインであり、これまでの努力の成果を実感できる瞬間です。

定期点検・アフターメンテナンス

新しい家の引き渡し後、長期にわたり快適な住生活を維持するためには、「定期点検・アフターメンテナンス」が不可欠です。このプロセスは、家の状態を定期的にチェックし、必要なメンテナンスを行うことで、家を長持ちさせることにつながります。以下の点に注意して、メンテナンス計画を進めましょう。

定期点検の重要性

初期の不具合発見: 新築後の初期段階で発生しやすい小さな問題を早期に発見します。

長期的なメンテナンス計画: 定期的な点検により、将来的な大きな修繕を防ぐ計画を立てます。

アフターメンテナンスの実施

定期的な検査: 建築物の安全性や機能性を確保するため、年に1回など定期的に検査を行います。

必要に応じた修繕: 点検で発見された問題には、迅速に修繕を行います。

施工業者との連携

保証サービスの利用: 多くの建築業者は、一定期間のアフターサービスや保証を提供しています。

継続的な関係の維持: 定期的なコミュニケーションを通じて、長期にわたるサポートを受けます。

自己メンテナンスの重要性

日常的な点検: 家の各部の状態を自分でチェックし、小さな問題を見逃さないようにします。

清掃と保守: 定期的な清掃や小さな修繕は、家を長持ちさせるために重要です。

プロフェッショナルなメンテナンスと自分たちでできる日常のケアをバランスよく組み合わせることです。また、定期的なメンテナンスによって、家の価値を維持し、安全で快適な住環境を長期にわたって享受することが可能になります。家は生きているようなものであり、適切なケアと注意によって、その価値と機能を長く保つことができます。

暮らしを豊かにするための資金計画術

-

他社でローンが通らなかった・

他社でローンが通らなかった・

車のローンが残っている -

年齢が低い・

年齢が低い・

勤続年数が短い -

シングルマザーだから不安・

シングルマザーだから不安・

年収が少ない -

ローンを組むのが怖い・

ローンを組むのが怖い・

支払えるか不安

他社様で検討されていた若いご夫妻が、勤続年数が短いということなどから「ローンは難しいのでは」と言われてしまった方がいました。 となるとその会社様の扱いもあまりよくはなく、結局話は続けずGATまで来ていただくことになりました。

GATまで来ていただいたことにより、当時のご夫妻の資金周りに合わせたローンや制度のご提案が可能となり、無事に家を建てることができました。

他社様で断られたとしても、まだ諦めるには早いです!GATでは過去の実績や長い経験から様々な問題を解決できますので、一度ご相談ください!

注文住宅費用相場

| ケース | 建設費 |

|---|---|

| 注文住宅建設費の全国平均 | 約3,572万円 |

| 岩手県の注文住宅建設費の相場 | 約3,252万円 |

| 岩手県の土地付き注文住宅建設費の相場 | 約3,595万円 |

全国的に注文住宅建設費は、2014年から上昇傾向にあります。そして、約3,572万円である全国平均額と比べると、約321万円低い結果となりました。

この結果から、全国平均と比較すると建設費も低いため注文住宅を建てやすい県と言えるでしょう。

国の住宅補助金制度

地域型グリーン化事業

長期優良住宅や低炭素住宅などの、省エネルギー性や耐久性に長けている木造住宅に補助金が交付される制度です。

こどもみらい住宅支援事業

子育て世帯や若者世帯が、省エネ住宅を購入する際の負担を減らすための制度です。

リフォームの場合は世帯を問いません。タイミングによっては行っていない可能性もありますので、一度ご確認ください。

住宅建設及びリフォーム関連支援制度

年末のローン残高の0.7%が所得税、住宅税から控除されます。

控除の上限金額は住宅の性能によって異なります。

将来を考えた資金計画

現在の日本人の平均寿命は男性が81.64歳、女性が87.74歳と言われています。ということは50歳から家を買おうとしても約30年はその家に住むということが考えられます。

30歳から約50年、40歳から約40年住むことになります!

このことからもなるべく若いうちにお家を購入することによって、毎月の家賃に換算すると賃貸もよりもはるかに安くなる可能性が見えてきます。

また賃貸の場合、家族が増えた、歳を重ねて住みにくくなったなどの理由で引っ越しをされる方もいるかと思います。ではその引っ越し費用も踏まえて考えたら...。引っ越しは業者に頼むと〇〇万円からというかなり高額ですよね。。

注文住宅であれば、みなさんの生涯設計を踏まえ、将来を見据えた設計が可能です。お子さんが生まれることを想定して、子供部屋は広めにであったり、将来はおじいちゃん、おばあちゃんを呼んで一緒に暮らすなどなど、みなさんに合わせた設計をご提案ももちろんいたします。

久慈市の平均家賃相場

| 間取り | 家賃相場 |

|---|---|

| ワンルーム | 5.4 万円 |

| 1K | 5.5万円 |

| 1LDK | 6.1 万円 |

| 2LDK | 7.3 万円 |

| 3LDK | 9.2 万円 |

| 4LDK | 12.9万円 |

もしも賃貸で家賃を払い続けたら・・

| 6.0 万円/月 | 8.0 万円/月 | 10.0 万円/月 | |

|---|---|---|---|

| 10年後 | 720 万円 | 960 万円 | 1,200 万円 |

| 20年後 | 1,440 万円 | 1,920 万円 | 2,400 万円 |

| 30年後 | 2,160 万円 | 2,880 万円 | 3,600 万円 |

| 40年後 | 2,880 万円 | 3,840 万円 | 4,800 万円 |

| 50年後 | 3,600 万円 | 4,800 万円 | 6,000 万円 |

ご夫婦で住み始める際には1LDKでも問題なく住めると思いますが、お子様が増えるごとに部屋は増えていきます。お子様が2人でも4LDKぐらいの広さはほしいですよね。。

4LDKとなると、お子様が巣立つまでを20年としても賃貸ではおよそ3,000万円はかかってきてしまいます。であれば、のびのびと暮らすことができる戸建ての住宅を検討しても良いかもしれませんよね。

ちなみに...4,000万円の家に50年住んだとしたら、

1ヶ月は約67,000円です!

選ばれる5つの理由

棟梁による施工一貫体制と現場力

私たちの会社の職人たちは、他の会社・職人たちと「お互い切磋琢磨しレベルアップするために」合同勉強会などを開催しています。

質の低い「職人」がどんなに高価な材料を使っても、日本一の設計士が図面を書いても、「職人」の質が低ければ家の質も低くなってしまいます。

大事なのは「職人」たちなのです。そしてその職人たちは、地域も社会も上下関係も取り払い、ただ、「レベルを上げる」ためだけに集まる、熱い想いを大事にした繋がりをもっています。

高気密、高断熱、耐震等級全てにおいて最高ランクを誇る当社の高性能住宅ですが、常に高い目標を掲げ、施工レベルの技術向上・知識を備えるために、国内トップクラス、広くは海外の多角的な情報収集、努力を続けています。

断熱性能 全国トップレベル

世界基準の断熱性能を取り入れた家

寒い冬を暖かく、暑い夏を涼しく、快適に暮らせる空間があってこそ、家族の笑顔も増えるものです。

家族が快適に笑顔で暮らせる家を。

光熱費を少しでも抑え、家計に優しい家を。

地域の未来を助ける家を。

当社は、快適に暮らせる空間造りのために業界基準の断熱性能を取り入れることで住環境改善に取り組んでいます。

耐震基準 ~大切なひとを守るため~

「工場で1棟、耐震実験をして耐震基準を満たしていれば良しとする」

「効率的にスピーディーに家を建てる」

果たして本当に耐震強度は保たれているのでしょうか。

疑問に思いました。

効率よりも大事にすべきものがある。

お客様を第一に想うことの根本はお客様の今後を第一に考えること。

私たちは一番大切にしたいこと、「お客様」に寄り添い、安全に快適に暮らしていただけるような家づくりです。

いつ何が起きるか分からないからこそ、その時のためのよりよい対策を。

耐震等級最高ランク3が標準仕様

設計段階で耐震性をクリアしています。

-

「耐震等級」とは?

耐震等級は3段階に分かれています。

最高ランクの等級3は、建築基準法で定められた耐震性の1.5倍相当の性能です。

・耐風基準も最高ランク2を標準仕様

・火災にも強い省令準耐火対応

・税制優遇もある長期優良住宅対応

当社ではさらなるこだわりが!

-

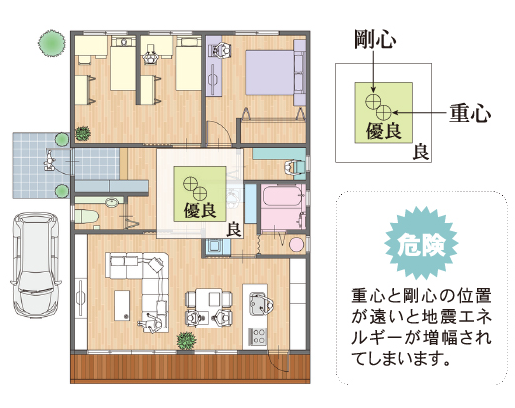

設計段階でその差が分かる!

当社の家は「重心」と「剛心」の位置が近く、

「優良」とされています。※重心とは?・・・家の重さの中心点

※剛心とは?・・・家の強さの中心点耐震壁の位置やバランスによって、剛心の位置は変化します。

当社は「より強い家づくりのために優良」の中でもさらに強くバランスの良い位置を目指して、何度も何度も設計、計算しています。

暮らしを豊かにするための資金計画術

驚愕の事実です。日本には住宅ローンを返済できず、競売にかけられた家が、1年間になんと数万件もあると言われています。さらに、日本の住宅ローン破綻予備軍は200万人以上いると言われています。

せっかく買ったマイホームを手放したうえ、ローンだけが残るなんて想像もしたくないものです。だからと言って住宅ローンを返済するだけの生活で、旅行も貯金も十分な教育もできないなんて、幸せな生活とは言えません。

大多数の方が「住宅ローンは支払っていけるのか?」という不安をお持ちです。お金の問題はとても大事だからこそ、当社では「家を建てよう!」と思った方に、まずは「お金の勉強」をしていただきます。社長自らが全国各地で手に入れた質の高い情報を地元のご家族様に最適にアレンジし独自の資金計画プランをご提案します。

大切なご家族のために家の購入後も、ずっと安心、幸せな暮らしを送っていただけることが、私たちの使命です。

素材へのこだわり

全国を駆け回り厳選の素材・商流を確保

私たちは、可能な限り皆様へ内装や外壁その他設備において、高品質のものをお届けしたいと考えています。

その一環として、一流メーカーの建材を使用させて頂いております。他社様の同価格帯の家と比較しても、リーズナブルかつハイクオリティな家をご提供できているのではと自負します。

もしお時間がございましたら、是非一度比較検討してみてください。満足できる家作りを私たちはお約束します。

岩手県の土地相場とは

土地探し

GAT ではご希望の場所や予算等お伺いして土地を探すことも可能です!

土地の知識を持ったスタッフがご案内しますので、注意点やポイントなどを抑えながら探していきましょう!

土地選びのポイント

- 日当たり

南に当たる部分に建物や山など、陽を遮るものがないか確認する - 地盤

予め地盤調査をしたりして、弱い地盤ではないか確認する - アクセス

駅やバス停、主要道路の場所を確認し、職場や学校に行きやすい場所 - 生活利便性

スーパーや学校、病院が近いかどうか - 環境

静かな環境なのか、自然はあるのか、治安の良さについて - 将来性

地域の開発計画や将来的な価値上がりの可能性

土地の形や駅などへのアクセスを確認する方はほとんどだと思います。

しかし将来その土地がどうなるのか、実際に住んでみたらどんな未来が待っているのかまで想像して決めましょう!

立地条件による価格の違い

相場として安いエリアでも、様々な条件が揃うことで高くなる場合があります。

条件全てに合う土地も少ないですし、優先すべき条件はなにか、妥協できる部分はどこかを踏まえて土地を検討しましょう。

駅近

駅から徒歩10分以内の場所は、通勤や通学に便利なため価格が高くなる傾向があります。商業地区

スーパー、ショッピングモールが近くにある場所は、生活利便性が高く評価され、価格も上がる傾向にあります。学校区

良い学校の学区内は、子育て世代に人気で、土地価格も高くなりやすいです。自然環境

自然が豊かな場所は、生活環境が良いとされ、価格が上がる可能性があります。交通の便

バス停や道路のアクセスが良い場所は、交通の利便性が評価され価格が上がる可能性があります。周辺施設

病院や公園などの施設が近くにある場所は、価格にプラスの影響を与える可能性があります。

土地相場

| 盛岡市 | 20 万円/坪 |

|---|---|

| 大船渡市 | 10.5 万円/坪 |

| 花巻市 | 5.4 万円/坪 |

| 釜石市 | 12.3 万円/坪 |

| 滝沢市 | 11.4 万円/坪 |

| 陸前高田市 | 5.2 万円/坪 |

| 久慈市 | 5.7 万円/坪 |

都市部と郊外部分によっても大きな金額の差があります。

大きなお家を建てたい方や少しでも費用を抑えたい方は、都市部より郊外でご検討いただくと良いでしょう。

GATでできること!

- 災害に備えた家づくり

東日本大震災での影響を受け、災害に対する安全性を第一に建築いたします。ハザードマップなどを元に、土地の価格以外にも目を向けてご提案させていただきます。 - 豊富な知識で土地に合わせた家づくり

長年建築に携わってきた経験から、様々な土地に合わせたご提案が可能です。そのため比較的安い土地でも最高のお家を建てることが可能です。 - ローンをうまく活用したご提案

土地を含めてローンを組むことが可能です。ローンについても住宅を扱う専門家として、お客様の負担にならないご提案をいたします。

2人住まいの3地域ZEH基準の家

お2人住まいということで、平屋でコンパクトなお家にしたいとご相談をいただきました。

こだわりポイント

まず、玄関から入ると、すぐに玄関収納を配置。ここでは靴やコートなどのアイテムを整理できるようになっています。

まず、玄関から入ると、すぐに玄関収納を配置。ここでは靴やコートなどのアイテムを整理できるようになっています。

その隣には玄関手洗いを設置し、帰ってきてすぐに手を洗うことができるので、清潔な状態を保つことができます。

キッチンは背部カウンターに面しているため、料理中にも家族とのコミュニケーションが取りやすくなっています。

キッチンは背部カウンターに面しているため、料理中にも家族とのコミュニケーションが取りやすくなっています。

さらに、奥にはパントリーを設置。パントリーは食料品や調味料を整理し、収納するスペースとして活用できます。

この平屋のレイアウトは、家事や日常生活の導線を徹底的に追及しました。

6人家族の薪ストーブのある、3地域ZEH基準の家

【毎日開催】完全予約制の相談会

| 日 程 | 完全ご予約制でご希望日に合わせて対応いたします! |

|---|---|

| 時 間 | 9:00~17:00 |

| 場 所 | GATオフィス 〒028-8602 岩手県久慈市山形町川井9-34 |

| 内 容 |

|

| 予約方法 | ページ下のフォームもしくはお電話にてお伺いいたします! |

| 事務所マップ |

ホームページを公開しました

イベントお申込み

失敗しない土地探しのコツ!?

いい家を建てる工務店はみつかった。じゃあ次に必要になるのは?

もちろん、土地(地面)です。

良い土地をみつけるというのは、いい家を建てるのと同じくらい難しいのです。マイホームは、一生に一度のビッグな買い物。それこそあなたの人生と命を賭けての買い物なんですね。

失敗は許されません!

家を建てる土地にもこだわるために、しっかりとした情報収集が大事です。そこで、不動産の営業マンが教えない、不動産業界の裏側を特別に大公開しましょう!

不動産の営業マンが教えない秘密の話?!

良い土地情報は、なかなかあなたの手には届きません!インターネットや住宅雑誌が盛んになり、いろんな情報が簡単に手に入る現在でもです。

なぜでしょうか?

実は、不動産の商売方法に秘密が隠されているのです。よく不動産は、両手・片手の商売に例えられます。

「両手の商売」というのは、売主さんからも買主さんからも仲介手数料をもらうことです。 「片手の商売」というのは、売主さんか買主さんのどちらか一方からしか手数料をもらわないことをいいます。

【補足説明】 「アンコ」といって中間また別の業者が間に入り、売主もしくは買主からの手数料を業者間で頭割りすることもまれにあります。

とにかく、不動産業者にとって、一番儲かるのは当然「両手の商売」なのです。

ですから、売主さんから土地や住宅を「売って下さい!」と依頼を受けると、その業者は「売り物件情報」をできれば他の同業者には公開しないで自分だけで売りたいわけです。

いい物件は、なかなかオープンにならないし、自分の持っている物件をお客さんのために提案するということが難しいのです。